吃音を学び、吃音を生きる子どもたち

2010年度 第39回全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会・長野大会の吃音分科会で発表したものに加筆したものを「スタタリング・ナウ」NO.203(2011年7月23日)に掲載。 髙木 浩明(宇都宮市立雀宮中央小学校)

1 はじめに

これまで、ことばの教室で出会った吃る子どもたちは、自分と友だちの話し方が違うことに、通級開始前から既に気付いていた。「吃ることで特に困ってはいない」と言う子もいたが、じっくり話を聞いていくと、病気じゃないかと心配になったり、一人で治そうとしたり、あるいは気付いていることを含めてまわりの人に隠したりしていた。

そんな子どもたちにとってことばの教室が、まずは安心できる空間、吃る自分を隠さずにいられる場所になって欲しいと思いながら、どもりのことを含めて、ストレートに話し合ってきた。

子どもたちと、最初に話すのが、どうしてことばの教室に来たのかである。すらすら答えられる子も、なかなかことばが続かず拙い表現になる子もいるが、どの子からも真剣なことばが返ってくる。吃音のことは知らなくても、自分のことばのことは分かっていて、それを何とかしたいと思っている。そんな、自分のことばの問題に、きちんと向き合おうとしている姿がそこにある。

ことばの教室でのこれまでの実践をもとに、吃る子どもたちが、どんなことに取り組み、その中で何をどう学んでいるのか、整理していきたい。

2 「吃る」を知る

「ことばの教室に行く前から、みんなみたいに話せない。ことばがすうっと出てこないから、どうしよう、いやだなあと思っていた。病気みたいなもの、治さなきゃならないものだと思った。ことばの教室で、初めて吃るということばを聞いて、そういうのがあるんだと分かった。ぼくだけじゃなくて、吃る子がたくさんいて、大人の吃る人がいて、吃ったまま大人になってもいいんだと思った。だから今のままで大丈夫なんだと安心した。」ことばの教室に通い始めた1年前のことを、A君(2年生)は、こう話してくれた。A君だけでなく、子どもたちが「吃る」ということばを全く知らないのが、今では普通になっている。

昨年、本校の6年生全員を対象に、「吃る」ということばを知っているか調べてみた。その結果、ことばの意味はよく分かっていないという児童を加えても、知っているという回答は1割に達しなかった。その一方で、実際には吃る人に出会った、テレビで見たという児童が8割強いた。吃るということばが子どもたちのまわりから消えたために、吃る子どもたちは、友だちや家族と違う自分の話し方を意識しつつ、それを「つっかえる」「かむ」「ひっくりする」と自分なりのことばで表現する。ところで、吃音を治す、改善する方法が確実にあるなら、その方法を学べばいい。吃るということばを知らなくても特に問題にはならない。知らないうちに、治ってしまえば、それで済んでしまう。

吃音は自然に変わっていくものだとしても、私はこの「吃る」を知ることが、子どもたちが「吃音を生きる」ために、必要なことだと考えてきた。それは、私はどもりを治せないからであり、子どもたちは自分が吃ることに気付いているからだ。そして、「吃る」ということばがあることは、あなた一人ではないというメッセージだからである。

これまで全く耳にすることがなかったため、子どもたちは、「吃る」を純粋に話し方の状態を表すことばとして受け止めていた。ことば自体にマイナスの意味を持たせたり、差別的な意味合いを重ねることはなかった。吃らない子どもたちも、吃音についての説明を聞いて、同じような反応を示す。だからことばを知った後、それをどう意味づけるのか、吃ることをどう捉えるかが、子どもたちが吃音を生きる上で、大切になってくる。吃るのはいけないことだ、治さなければならないと考えれば、当然マイナスイメージが拡がっていく。

子どもたちは、吃る大人がいることから、2つの意味を読み取っていく。一つは、どもりが治せるのなら、たとえ子どもの時に吃っても、大人になるまでには治している。吃る大人がいるというのは、治らないどもりがあることになる。そう考えて、「ちょっとショックだ」と話した子どもがいた。その一方で、吃りながら仕事をして、結婚をして、生活している大人がいるんだから、自分のどもりが治らなくても大丈夫なんだ。今のまま大人になってもいいんだとホッとした子もいる。

「吃る子は、どこにいるの?」「何年生?」「会えるの?」と、自分と同じように吃る子どもがいることに、A君は強い興味を示した。そして、日本吃音臨床研究会主催の吃音親子サマーキャンプの集合写真(「『吃音ワークブック』/解放出版社」の表紙の写真と同じもの)を見て、「吃る子がこんなにいるんだ」と、ニコニコ笑顔になった。子どもたちにとって「吃る」ということばを知ることは、吃る子どもやそして大人がいる。吃りながら、みんな生きていると知ることではないか。だから、安心してホッとするんだと思う。吃るということばを知ることの意味は、決して小さくない。

3 「治せない」を知る

自分の中に何か(問題が)あるから、ことばの教室に行くことになったと思っている子どもたちにとって、それを治したいと考えるのは、ごくごく自然なことである。その気持ちが痛いほど分かる、知っているからこそ、治したいと思う吃る子どもに、「治ったらいいね」「がんばってみよう」とは言えない。「ごめんなさい。私には治せない」と伝えなければならない。重い事実であるけれど、率直にそう言わなければならないと覚悟する。このことを避けて、吃音を生きる子どもに同行することはできない。苦しくても事実を真摯に話すことが、「私はあなたに正直に向き合い、一人の人として真剣に付おうとしている」と、子どもに伝えることになる。子どもたちには、そう受けとめる力があると信じて、私は話している。

これまで通級した子どもたちは「ショック」「何でー」と思ったという。その一方で「そんなに落ち込んだりしなかった」「そうなんだ。やっぱり」と思った。さらに、高学年のある児童は「治せるなら、お母さんが、病気でお医者さんに行く時みたいに、『がんばって治そうね』とか言ったと思う。そう言わないから、風邪を治すみたいにはならないと、何となく分かっていた」と話していた。

治したい、治ったらいいなあという気持ちがある中で、治す方法がない現実と、どう向き合うか、子どもたちと一緒に考えていく。A君は、初回面接の中で、「先生がお医者さんだったらいいのに」「お医者さんなら治せるはず」と言ってきた。治す手術や薬はないと伝えると、「え~、どうしてー」と反応する場面もあった。そこで、どうして治したいのか一緒に考えると、治したいのは、単に「友だちと同じような話し方になりたい。吃りたくないから」ではないことに気づき、その先にある自分の思いを考え始めた。

同じ質問に、「よく分からないけど」「何となく」と、少しずつそう考えるようになったと答える子も、「まねされた」「笑われた」「スラスラ話せないと嫌だ」「恥ずかしい」「発表できない」等、具体的な理由を挙げる子もいる。A君は、「友だちに、『だめ』と言われるんじゃないか」「こういう話し方は、治さなきゃいけないと思われるんじゃないか」という気持ちから、ことばの教室に行く前から、治したい、治さなきゃと思い、自分で治そうとしていた。だから、「友だちが、吃っちゃだめと言わなければ、今のままでも大丈夫」と思えるという。

吃りたくないから治したいと、治すことをゴールにせずに、どうして治したいのか、その治したい気持ちを出発点に、吃音を、自分を見つめ直す中で、子どもたちは、本当に吃ることはいけないことなのか、治さなければならないのか考え始める。今まで当然と思っていた考えに、疑問符を付ける。すると、吃音は自分ではどうすることもできない不気味なものではなく、自分が考え、行動することで捉え方が変わる相手だと分かってくる。「みんながどもりのことを、ちゃんと分かってくれたら大丈夫」「親友にどもりのことを話せたから、そんなに心配しなくなった」と話す子どもたちは、どうして治したいと思ったのか、そして自分ができることは何かに気付いている。

もちろん、この子たちが悩まなくなったわけでも、治さなくてもいいと思うようになったわけでもない。治したい気持ちは自分の中にあるけれど、「何とかやっていけそう」とちょっと思えるようになった、そんな感じである。だから、時には、「治ったらいいのになあ」ということばも出てくるし、隠そう、ごまかそうとしたり、治す方法がないか考えたり、それを試したりもしている。そういう自分を認めつつ、吃音は自然に変化するが、治す方法は分かっていない事実を受け止め、日常生活に出ていくことが、吃音を生きることに繋がっていくのだと思う。

4 吃音について考える・知る

10年以上前に出会った子どもたちも、ことばの教室は、吃音を学習する所だと認識していた。始めは、「どうして吃るの?」「吃る人はどれ位いるの?」「どうして歌は吃らないの?」といったシンプルな疑問が中心だった。やがて「友だちは、私が吃っても、別に何も言わないけど、本当は私が吃ることに気づいているんだろうか」「買い物する時に吃ったら、どんなふうになるんだろう。お店の人に通じなかったり、怒られたりしないだろうか」と、吃音が、自分の生活にどう影響しているのか考える内容に変わっていった。

吃音の原因に関しては、どもる真似、遺伝、ショックな出来事、弟や妹の誕生、引っ越し、階段から落ちたなど、様々な情報がインターネットなどに出ている。子どもによっては、そうしたものを直接見たり、話に聞いたりして、それが吃る原因だと思っていたりする。さらに、子どもたちには、何か吃る理由を見つからないとよけい不安に感じるところがあるようで、それが自分なりの吃る原因作りに繋がったりする。子どもたちからよく聞くのは、「自分が何か悪いことをした」例えば「ウソをついたから、吃るようになった」といった話である。本当にそう思うのか聞くと、「そう信じているわけじゃないけど、何か理由がないと嫌だし…」ということばが返ってくる。

吃音の原因はたくさんの人が調べているけれど、未だに分かっていない。でもあなたやあなたの家族のせいではないことは、はっきりしている。病気ではないし、間違って吃るわけでもない。こうしたことがはっきりすることで、子どもたちは吃音に対してフラットに向き合い始める。だから、吃音の原因についてしっかり考えることは、子どもたちにとって大切なプロセスになる。その上で、子どもたちとの日常的なやりとりの中で、吃音に関してのちょっとした疑問に答えたり、自分で考える手伝いができれば、それが子どもたちにとって、吃音を考え・知る機会になっていく。『どもる君へ』(解放出版社)などを一緒に読むことで、子どもたちの疑問に直接答えることもできる。

「治療法について」の学習は、もう少し吃音について課題的に取り組んだものである。『吃音ワークブック』(解放出版社)を参考に、実際に行われてきた14の治療法について、子どもたちと、そういう方法があったと思うか、また自分がやってみたいと思うか考えてみた。

B君(3年)は「『ゆっくり話す』が一番効果ありそうだけど、本当に治るなら、大人もみんなやってる。そうじゃないし、ゆっくり言うのは、目立って、恥ずかしいから、やってみようとは思わない」と、表をチェックしながら話していた。全部○だと伝えると、「びっくり。手術や電気ショックなんて、すごいのもある。もし、ほんとに手術で治っても、痛いのは嫌だし、吃ったままでも生きていけるから、どうするかは分からない」そして、「これだけ科学が発達してるんだから、もし治せる方法があるなら、みんながやって、どもりがどんどん治ってると思う。そしたら吃る大人なんかいない。そうじゃないから、どれも『治せる方法』になってないと思う」さらに「本当はどもりのことをみんなに伝える人になればいい。子どもは、学校やことばの教室で、教えてもらえるけど、大人がちゃんと分かってないと、電気ショックみたいな大変なことになる。吃る大人も、親も、吃らない人も知らないといけない。総理大臣とかプロ野球選手とかアイドルとか有名人になって、それから本当の吃音のことを話せば、みんながどもりのことを分かってくれる。そうすれば、吃ったままでも大丈夫」と、考えをまとめていった。

B君は、吃音が治るならその方がいいし、治したいとも思う。けれども自分が生きやすくなるかは、友だちが自分や吃音をどう受け止めてくれるかによってであって、吃らずに話せるかではない。「吃る自分を認めてもらえれば、悩まない」とも話していた。吃音を治せなくても、吃音とどう向き合っていけばよいか考える姿がそこにある。

吃音の治療法の学習は、吃る症状を治そうとすることの限界を知らせ、その上で、どもりが治るというのはどういうことなのか、考えようというものである。すると、「治療法がないと知っている大人が、そのことをどう思っているのか」「治せなくても大丈夫だと思ったり、吃音からマイナスの影響を受けずに生きる人たちがいるのだろうか」と、子どもたちの関心は、治療法そのものから吃音を生きる人に移っていった。また、吃音について知ることで、自分の考え方や行動がどんどん変わることに、気付き始めた子どもたちもいた。

子どもたちの関心が吃る人に向かう中で、「大人の吃る人は、どんな仕事をしているの?」という疑問が出てきた。吃る人が身近にいない、またテレビにも出ないため、子どもたちは、大人が吃りながらどう暮らしているのか、なかなかその様子を想像できずにいた。そこで『治すことにこだわらない、吃音とのつきあい方』(ナカニシヤ出版)第7章「吃音者の就労と職場生活/水町敏郎」をもとに、33の職業をピックアップし、子どもたちとそれらの仕事に吃る人が就いているか考えた。

普段は、吃っても平気、気にならないと言っている子でも、全部の仕事に吃る人が就いているとは思えず、「先生やお医者さんは、相手に説明する時、吃ると通じないかもしれない」「消防士やガードマンは、早く伝えなければダメだから」と理由を挙げては、×にしていた。全部が○と分かると、パッと表情が明るくなった。全部の仕事に吃る大人が就いているという事実が、子どもたちに与えるインパクトは相当大きい。

ところが、しばらくすると「全部○にしなかった」と、×を付けたことを気にする様子が見られ始めた。理由を尋ねると、「普段は意識しないようにしていたけど、吃ると出来ないと思ったり、避けてることがあると気がついた」と言う。さらに、「アナウンサーの小倉さんは吃る人だと言ってたけど、テレビでは全然吃らないよ」「ビデオに出てきた先生、子どもたちの前では、ほとんど吃らない」と、仕事の時はあまり吃らないから、それほど苦労していない。あるいは、吃らなくなったから、その仕事に就いていると考える子どももいた。

実際には困ったり、苦労したりするけれど、自分にとって大切だと思うことや、好きな仕事を淡々としている。そんな大人の姿を知らせたく、『吃音を生きる』(大阪スタタリングプロジェクト)を一緒に読んだりした。子どもたちは、吃りながら暮らしている普通の大人がたくさんいることに、これまで以上にほっとした表情を示していた。「自分がこれからどうしたらいいか、すごいヒントがもらえた」と嬉しそうに話した子どももいた。

子どもたちは生活の中のちょっとした場面で、吃ることが気になり、どうしようか考え込んだり、悩んだりしている。そんな子どもたちの日常の様子や、その中にある思いを話し合うことが、吃音を知る学習のきっかけになる。また、子どもたちは、吃音について分からない、知らないために、困り、悩むことも少なくない。だから、吃音について正しく伝え、子どもたちが学んでいくことが大切になってくる。もちろん、子どもたちにとって吃音を知るというのは、単なる吃音の知識を得ることではなく、吃る大人あるいは子どもたちがいることや、その様子に触れることであり、自分がどう生きるかに繋がる学びである。

5 吃る自分について考える・知る

「言語関係図」や「吃音氷山」「ジョハリの窓」などは、吃る自分について、シンプルに見つめ直す取り組みである。吃音が症状だけの問題ではなく、自分の気持ちや考え、行動などに影響を与えていることを、子どもたちは意識しているが、そのことをじっくり見つめ、言語化し、明らかにしていくことは、簡単なことではない。だから、一緒に取り組み学んでいくことが大切になってくる。

ウェンデル・ジョンソンの言語関係図は、吃音の問題を3つの軸(要素)による立体として捉え、出来上がった箱(立体)の大きさや形が問題の大きさや特徴を表すとしている。

X軸:自分の吃り方

Y軸:吃った時の周りの反応

Z軸:自分の吃音をどう考え、悩んでいるか

子どもたちとの学習では、図に描くのではなく積み木を使って実際に箱を組み立ててみた。積み木を使ったことで、箱の形や大きさが変わっていく様子がはっきり捉えられ、Y軸やZ軸がちょっと変わるだけで、数が半分、1/3、1/5と小さくなることに目を輝かせていた。この取り組みを通して、吃音の問題を外在化し、変化するもの、自分の力で変化させられると、再確認していった。

B君(3年)は「箱に色をつけたらおもしろいね。小さくなると、赤が青になったり、色が薄くなる感じ」と話していた。C君(3年)は、「グループ学習の時、いっぱい吃っていても平気という人と、ちょっとしか吃っていないけど、吃るのが嫌だっていう人がいた。これを見ると分かるよね。ここ(Y軸)とここ(Z軸)の差なんだよ」と、大発見した表情で話し出した。具体的にどうすればいいかは、分からないが、積み木の形や大きさを変えながら「箱は変えられる」とも話していた。

ジョゼフ・G・シーアンは、吃音は氷山のようなもので、表面に出ている部分(吃音の症状)だけでなく、水面下(感情や考え方、行動など)を見なければ、吃音の問題は捉えられないとした。

C君は「氷山の上」を「いつもはことばが3回続く感じで、時々、息が止まることがある」と、答えた。そして「氷山の下」をじっくり考え、「息が止まった時、苦しくなる。今は、そんなにじゃないけど」「ことばを変えて言いたいことが言えない」「吃るから意見が言えない」と教室での様子を振り返り始めた。さらに「早く言いたい。みんなを待たせたくない」「楽になりたい。つらい」と気持ちを書き込んだ。そして「気持ちはなかなか変えられない。変えられるのは、早く言おうとしたり、言い変えたりするところかな」と、自分がこれから取り組めそうなことも伝えてくれた。

子どもたちは、氷山の下があまり大きくならないように、何度も線を描き直していたが、しだいに自分の氷山を、客観的に捉え、「上と比べたら、やっぱりこれくらい」と、一回り大きく描いたり、「なかなか変わらないところ」と、氷山の底に細長い部分を描き足すなど、形も意識しながら、自分の吃音の問題を描き表していた。A君は、「どもりのことをママや先生に話せたら、楽になった。一人じゃないと分かって安心したから、吃って話そうかなあと思うようになった。本当は隠すのは嫌だった」と、氷山を見ながら、話してくれた。そして、隠そうと思っていた時よりも、吃っていいやと思うようになってからのほうが、氷山の上の部分も小さくなったと言う。

子どもたちは、これまでの経験から、氷山の下の部分は、自分が変えていけるものだと捉えている。「そんな簡単じゃないけど」と言いながら、前向きに吃音の問題に取り組もうとする気持ちが、その後の子どもたちの様子から、確かに感じられた。「吃り方が変わって、上が小さくなったら嬉しいけど、それだけじゃあ下は変わらないね」と、自分が吃音の問題とどんなふうに関わっていくか考えている様子も見られた。

6 カルタから学ぶ

大阪吃音教室で大人たちが作った「どもりカルタ」を読んだ子どもたちは、その中に「そうそう、同じだ」「ぼくだけじゃないんだ」と思う作品がいくつもあることに、ちょっと驚き、嬉しく感じた。そして、吃る大人たちが、どんな体験をし、そのことをどう感じているのか知ろうとした。すると未知の世界だけれど、ほっとできる、安心できる姿がそこにあった。ユーモアの中で、本当は辛かったことも表現しようとするたくましさがあった。

そのことが分かった子どもたちが、次にチャレンジしたのが、自分の「どもりカルタ」作りだった。日常生活の中で感じている子どもたちの素な思いが、ストレートなことばで語られ、それをお互いに読むことで、「自分だけではない。仲間がいる」と感じられる、大きな支えになっていった。

大阪吃音教室から始まり、あちこちのことばの教室に広がったカルタが、「学習どもりカルタ」の制作につながっていった。この制作過程で、カルタが、共感だけでなく、読み手に考えさせるメッセージ性を含んでいたり、願いが託されていたりと、作品としての幅を広げていった。さらに、カルタの解説作りで、一つひとつのカルタの背景にある作者の思いを探り、それを丁寧に読み取り、文章化する必要があった。すると、すべての作品には、それを書いた人の気持ちや考え、願いがあり、その人の生き方が表れていることが分かった。

カルタを通しての学習は、読み札について知り理解することから始まるが、それ以上に書いた人の生き方に触れることが、大切になっている。それは、吃る子どもたちにとって、同じように吃る子どもや大人が、吃りながらどう生きているかが一番気になることであり、その姿を見ることで、勇気づけられ、安心できるからだろう。カルタの中には、つらい気持ち、悲しい気持ちも出てくるが、そう感じることがあっても、嫌なことがあっても、それでも生きていけることを教えてくれる。それが嬉しいというB君は、「全部のカルタの説明ができたら、ぼくはことばの教室卒業だね。まだまだ無理だけど。」と笑いながら話してくれた。

A君は、自分の読み札を作りながら、「吃る子のカルタ、たくさん集まったらいいね。」と話していたが、出来上がった「学習どもりカルタ」の作品応募者一覧を見て、「ちょっと、少ない。もっとたくさんの人が書いて、吃る人がいーっぱいになって、みんなに吃るのは僕だけじゃない。こんなにいるんだって、教えてあげるんだ。きっとみんなびっくりする。」と、カルタを通して、たくさんの仲間と出会い、それをみんなに知らせたいと思ったことを教えてくれた。A君の言うように、日本中の吃る子がカルタを作り、それをもとに交流できたら、カルタの持つ意味はさらに大きくなる。

7 学ぶこと、知ることの意味

『怖かった どもりの勉強 するまでは』

これは、A君が作った「どもりカルタ」である。「自分の話し方が何だか分からず、一人で考え、悩んでいると、しゃべれなくなるんじゃないかと怖くなった。苦しくなった。だけど、それが吃ることだと分かり、吃っている人がたくさんいるんだと分かったら、それほど怖いものじゃなくなった。」A君のこんな気持ちが込められている。

吃音が治さなければならないもの、あってはいけないものだとしたら、もちろんこうは思えないだろう。吃りながら生きている大勢の人がいる。困ったり、悩んだりすることはあっても、普通に生きている。そういう吃音を生きている人の存在が、吃音を知ることが怖くないと思える支えになっている。私と同じように、あなたも生きられるというメッセージになっている。

もちろん事実には、例えば吃音を治す方法がないなど、子どもにとって簡単に受け入れられないこともあるけれども、その時は、じっくり時間を掛けて取り組めばいいし、吃音を生きる中で、気がついたら、いつの間にか受け止められていたりもする。そうやって生きている先輩、大人がたくさんいるのだから、これは難しいことではない。

子どもたちは吃音について、本に載っていること以上に、吃る人の生き方からたくさんのことを、直裁に学んでいるように感じる。それと同様に、私たちは、目の前の子どもが吃音からどう影響を受けているか、何に困り、どんなことに悩んでいるかを、その子どもに直接聞くしかない。書籍などから学んだ知識では、推し測りきれない。これは、吃らない自分にとってはもちろん、自分が吃ったとしても同様で、その子の吃音は、その子に聞くしかない。こうしたことを難しくしていたのが、診断起因説や、そこから派生した子どもに吃音を意識させない方がいいという考え方だろう。けれども、子どもたちはしっかり自分の話し方を見つめ、気付く力を持っている。既に意識している子どもを前に、そのことに触れないようにすることの方が、かえって難しい気がする。ましてや、そうした状態で子どもの思いや考えを聞くというのは、私には困難で、到底できないことである。

また「ちょっとつっかえる、つまる」ではなく、「吃る」ということばでお互いに表現できるようにならなければ、たとえばお店やさんで吃った時の状況は表現できても、そこに込められた思いは、子どもたちもなかなか伝えきれないように感じる。あるいは、買い物をこちらが随意吃で擬似的に体験したとしても、それはいつでもやめられる吃るふりであり、吃る子どもや大人の体験とは、本質的に異なるものだと思う。子どもたちからは、「そんなふうにしなくても、何があって、どう思ったか、ちゃんと自分が話せる。話せないと思われてるようで、何か嫌だ。」「誰かがわざと吃りながら、買い物したとしても、そんなの真似だから、それで分かったなんてと思われたくない。そんなことして欲しくない。」といった声が聞かれた。子どもたちは、きちんと話す力を持っている。だから、子どもから直接聞くことが、ストレートに話し合うことが、子どもの学びを支えるためには大切になる。

吃音が、症状だけあるいは行動面だけの問題ならば、客観的なデータで記述することもできるし、その場合は、吃る人から吃音の症状だけを取り出して考えることもできるだろう。けれども、実際には、思いや考えが大切な部分であり、それは吃る人の主観の世界とも言える。だから、子どもと吃音について話すためには、当事者としての吃る子どもとの対等性が前提となる。もともと、先生と児童という立場の違いがあるのだから、これは意識しないとできないことである。その上で、子どもが考えている問題に、別の捉え方があることを伝えたり、他のどもる人の様子や新しい考え方を示したりする。もちろん、それをどう受け取るかは子どもが自分で決めることだが、だからこそ、こちらも「自分はこう思う・考える」と伝えることになる。真っ正面に向き合って話し合うというよりも、横に並んで座って、目の前の吃音のことを一緒に話すという感じである。

そう考えると、吃音について学んでいる、考えているのは子どもだけではないことが分かる。担当者である私自身が、子どもと一緒に吃音について、さらには吃る子どもや大人の生き方について学んでいる。そして子どもが自分を知るように、私も自分のことを知る。そんな状況が生まれてくる。子どもたちに教えるために、担当者としての自分がいるのではなく、自分が生き方を学ぶためのパートナーとして、吃る子どもたちがいることに気付くと、これまで以上に子どもとの話し合いが、わくわくした時間になってくる。子どもと一緒に学んでいこう、歩んでいこうと思えてくる。

引用・参考文献

伊藤伸二(2008)『どもる君へ いま伝えたいこと』解放出版社

伊藤伸二・吃音を生きる子どもに同行する教師の会(2010)『吃音ワークブック 吃る子どもの生き抜く力が育つ』解放出版社

伊藤伸二・吃音を生きる子どもに同行する教師の会(2010)『学習・どもりカルタ』 解説書.日本吃音臨床研究会

水町俊郎 伊藤伸二(2005)『治すことにこだわらない 吃音とのつき合い方』ナカニシヤ出版

髙木浩明(2010)『吃る子どもへの働きかけ―自分の吃音と向き合うために―』第39回全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会(長野大会)要項,60-65

本稿は、国立特別支援教育総合研究所・科学研究費報告書『吃音を知る・学ぶ、自分を知る・学ぶための手がかり』(平成23年3月)より、紙面数の都合で、図表及び本文の一部を省略し転載しました。なお、原文は同研究所のホームページ(http://www.nise.go.jp/)よりダウンロードすることができます。

自分や吃音と向き合うことの大切さ

2011年度 第40回全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会・北海道千歳大会の吃音分科会で発表したものに加筆したものを「スタタリング・ナウ」NO.210(2012年2月20日)に掲載。 渡邉美穂(千葉市立あやめ台小学校ことばの教室)

はじめに

私は、千葉市の小学校でことばの教室の担当をしている。私がどもる子どもたちと取り組んできたことを、2011年度の全国難聴・言語障害児教育研究協議会全国大会北海道千歳大会で、発表させてもらうことになった。

これまで私は、どもる子どもたちとのかかわりの中で、あまり「学習する」という形を意識して考えていなかった。しかし、どもる子どもたちと行ってきたことを「学習」として整理し、まとめていけば、私たちが考えていることがもっと受け入れやすくなり、ことばの教室の担当者がどもる子どもと向き合うことの大事さを広く理解してもらえるのではないかと思った。

私もどもる子どもたちとどうかかわればよいか悩み、困っていた頃を思い出しながら、現在、悩んでいる担当者のヒントになればうれしいと考えた。私がことばの教室で子どもたちと毎回いろいろな話題で話してきたことは、すべて吃音と向き合うことにつながると確信したからである。

どもることで自己を否定し、悩みを抱え、吃音を治したいと思っていた子どもたちが、「どもりカルタ」作りや、いろんなワークを通して吃音を受け入れ、自分の思いを周囲に伝え、自分と向き合っていくようになった様子を紹介する。

自分や吃音と向き合うことの大切さを伝えたい。

学習の方向性

ことばの教室の担当者になった時、どもる子どもたちとの学習は、どのような内容や目標にしたらよいか、どのような教材を使えばよいか私は悩んでいた。吃音の研究は、世界中で行われており、未だに原因や治療方法が明らかではない状況で、どのように考え、どのように子どもたちと向き合えばよいか困っていた。

私の教室には、現在どもる子どもたちが7人通ってきている。個別学習以外にも月に1回のグループ学習を行い、その中でこのような話し合いを行った。

「どもりが治るとは、どんなことか」

この問いにその日参加した7人は、次の項目を選んだ。

○いつでもどこでもどもらない(1人)

○意識的に吃音をコントロールすることができ、音読や発表がどもらずにできる(2人)

○どもるけれど、言いたいことを言い、したいことをする。吃音に悩まない状態(4人)

このことをきっかけに、7人の子どもたちの意見が分かれたことで本気の話し合いが始まった。それぞれの主張を尊重しながらの話し合いの中から疑問が出てきた。

「どもっていたら、就職できないのか?」

「どもっていたら、結婚できないのか?」

「どもっていたら、自分の思った通りに生きられないのか?」である。

これらの質問に、私が答えたことは、「私が吃音親子サマーキャンプで出会ったどもる人は、仕事をしていた。結婚をしていた。そして、自分の思った通りに毎日を過ごしていた」である。この事実は、ものすごく説得力があると思った。

どもる人が自分の他にいることが分かり、生き生きと暮らしていると知ったのは小学生の子どもたちにとって、うれしい情報だったようだ。こうして「自分や吃音と向き合う学習」は、事実を大切にし、子どもたちの思いや考えを学習に取り組んでいこうと思った。

そのために「どもりカルタ」作りを行っていこうと思った。今までどもる大人が作った「どもりカルタ」の読み札はあったが、絵とセットになっているものや、子ども向けのものはなかった。

「どもりカルタ」は、子どもたちが自分には吃音があることを認め、吃音や自分と向き合いながら生きぬく力を育てるものになるのではないかと考え、取り組んでいこうと考えた。

「どもりカルタ」の実践

「どもりカルタ」に取り組んだ子どもたちの中で、A君について紹介する。

A君は、1年生からことばの教室に通い、現在4年生である。「どうしてぼくは、どもるんだろう」と悩み、言いたいことがなかなか言えなかったり、友だちに誤解されてトラブルになったりすることがあった。A君に他の子が作った「どもりカルタ」を見せたところ、自分の思いを伝えるために作ってみたいと飛びついた。A君の「どもりカルタ」作りが始まった。

① 表現する

A君は、絵を描くことや文字を書くことが苦手であったが、「どもりカルタ」作りは、一生懸命、進んで取り組んでいた。考えたことや思ったこと、心配なことや悩みなどをカルタに表現していた。

『きこえたよ。友だちが言ってくれたトイレのト』

緊張するとすぐにトイレに行きたくなるA君である。しかし、タ行音がよくどもるA君は「トイレ」ということばが言えずに困っていた。すると、近くにいた友だちが「ト」と言ってくれたので「トイレに行ってきていいですか」とことばが続き、担任の先生に言えた。

この頃1年生のA君は、自分のどもることを友だちに理解してもらえないと悩んでいた。しかし、なんとなく周りが自分や自分のどもりを分かってくれていると初めて感じたエピソードである。

② 話し合う

週一回の個別学習の他に月一回のグループ学習を行っている。初めの頃は、進んで話すことがなかったが、お互い顔馴染みになってくると話したいことがあふれて、毎回わいわいにぎやかな学習になった。その学習の中で「どもりカルタ」をお互いに見合う活動をした。自分の「どもりカルタ」を紹介し、友だちと意見交換をした。

『のんびりとどもりと一緒に生きていこう』

友だちが作ったこのカルタについて、A君は「ぼくは、どもらないようになりたいと思っていたので、この作品には驚いた」と感想を書いている。

『ぬかしてくれて、ほっとした』

『ぬかさないで、待っててね』

友だちがそれぞれに作った、クラスで順番に音読している場面の様子を読んだ2つの作品である。どもって時間がかかるけれど順番がきたらみんなと同じように読むから終わるまで待っててほしいという作品と、担任の先生がうまくぬかしてくれて読まずに終わってよかったという作品であった。

A君は、真面目であり、きちんとできなくてはいけないと考えすぎることが多い。音読はどもるけれどしなくてはいけないし、うまくできなかったらどうしようと悩んできた。そのため、緊張しすぎて授業中に何度もトイレに行きたくなり、保健室へ行くことも多かった。

『ぬかしてくれて、ほっとした』

これを作った子にA君は、作った背景を質問していた。すると「いつもじゃないけど、今日は無理だなって時にぬかしてもらったってことだよ。先生もクラスのみんなもぼくのことを知ってるから安心なんだよ」。このような話を聞いたA君は「音読はみんな苦手だと言っていたので同じでうれしかった。音読は、できない時があってもいいんだと聞いてびっくりした。パスすることができるんだと思ってびっくりした」とグループ学習後の感想に書いた。このようにA君の吃音に対する固定的な考えが少し柔軟になり、周りに理解してもらうことについて考え始めた。

③ 遊ぶ

2年生になったA君は、在籍学級の友だちと「どもりカルタ大会」をした。学級のお楽しみ会にA君が出し物の一つとして勇気を出して提案したそうである。周りの友だちが誉めてくれ、楽しそうに遊んでいる様子を見て、A君はとてもうれしそうだった。はりきって読み札を大きな声で読んでいた。その時、この友だちになら自分のどもりについて話せそうだと思ったようである。

④ 周囲に働きかける

A君は2年生の3月に、自分について理解してもらうための作文を在籍学級で読んだ。

<どもっても気にしないで>

ぼくは、みんなに知ってもらいたいことがあります。それは、ぼくのことばです。1年生の時からことばの教室に通っています。ぼくは、ことばがどもります。「どもる」というのは、ことばをくり返して話すことです。みんなは、ぼくがどもると「変だな」とか「どうしてそんなしゃべり方をするの?」と、不思議に思うと思います。ぼくも、どうしてか分かりません。

だから、どもるマネをされたり、からかわれたりすると悲しい気持ちになります。それに、話している時に笑われたりするのも嫌です。ぼくが、どもっていても気にしないでほしいです。心の中で「がんばれ」と思ってくれたらもっとうれしいです。でも、なかなかことばが出てこない時は、深呼吸をしてから話すようにするので、慣れてほしいです。

在籍学級の友だちにことばの教室に通っていることや、どもることなどを知らせる内容である。初めてのクラス替えを間近に控え、自分や自分の吃音について理解してもらってきた環境から新しい環境へ変わる不安があった時である。新しい学級で自分のことを理解してくれる友だちを増やし、安心して3年生の生活をスタートさせたいという願いからこのような手紙を読むことを、自分で決めた。

<クラスの友だちの感想>

○A君が、ことばの教室に行っていることは知っていたけれど、何をしているか分からなかった。手紙を読んでくれたから分かった。

○A君が一生懸命に話していたので、気持ちがよく分かった。

○「どもる」ってことばを初めて聞いたけど、A君がいろいろ考えていたなんて知らなかった。

<A君の感想>

○みんなが静かに聞いてくれてうれしかった。

更に、2回目のクラス替えとなる3年生の3月にも再び在籍学級の友だちに自分のことを知らせたいとA君から提案してきた。そこで、3年間取り組んできた「どもりカルタ」を紹介し、自分を理解してもらうことにした。

<クラスの友だちの感想>

○A君の思っていたことがカルタでよく分かった。

○A君がどもっているけど、ぼくは気にしてなかった。でも、たくさん勉強していろいろなことを知ってるんだと思ってすごいと思った。

○自分のことを一生懸命に話してくれてすごいと思った。

<A君の感想>

○今回もみんなが静かに聞いてくれてうれしかった。時間がなかったからカルタを全部紹介できなかった。でも、またクラスでカルタをしながら気持ちを伝えたい。

A君の感想から様子の変化がわかる。2年生の時は、手紙を読むことができたことの喜びだけであるが、3年生ではもっと、周りに自分のことを伝えたいという意欲が伝わってくる。自分のことを知ってほしいだけでなく、自分のありのままを理解してほしいという強い気持ちになっていると感じる。更に3年生の「どもりカルタ大会」を参観していたA君の母親の感想である。

<A児のお母さんの感想>

最近の息子は、自分の吃音を理解し、吃音と共に生きていくことに前向きになったと思います。息子は、吃音のことで悩んでいたのですが、吃音のせいにして「できない」と考えていたことがうまくいかなかった本当の原因ではないかと思います。私もどう息子に接したらいいのか分からず、毎日一緒に落ち込んだりイライラしたりしていました。

1年生から使っていることばの教室のノートを読み返しました。息子の変化より私自身が変わったかもしれないと気がつきました。

今、息子は生き生きとしています。相変わらずどもったり、苦手な勉強があったりする息子ですが、私は余裕をもって見守れるようになりました。今回、在籍学級でカルタを紹介している堂々とした姿をみて本当にうれしかったです。これからも、みんなに感謝しながら、息子らしく生きてほしいと思っています。

母親や在籍学級の友だちの感想から、A君の周りにいる家族や友だちや先生方に自分のことを伝えられるようになると、まわりも成長することができたことがわかる。

「どもりカルタ」を通してA君は吃音について学び、向き合ってきた。自分のどもりに悩み、不安を抱えていた頃と比べるとA君の心の成長は著しい。最近ではどもることは「いや」ではなく「不便」であると表現することがある。話したい時に、さっと言えないことがあり、相手を待たせて悪いなと思ってしまうからだとA君は言っている。表現の変化からA君が自分で吃音を受け入れていることがうかがえる。

⑤ 自分と向き合う

『目と目を合わせて伝えたい』

どもっていても伝えたい気持ちが強く表現されていると感じた。伝える手段は、ことばだけではなく、目や身振りも有効であると思えるようになったことが分かる。伝わったと実感しながらこのカルタを作っていた。

『世界のどもる人と、会ってみたいな』

A君が自分のどもりについて悩んでいた時、同じような話し方をする人がいることを知って驚いていた。ことばの教室でいろいろと話していくうちに、どもる人が100人に1人の割合で世界中にいることも知った。自分のどもりに悩んでいたA君が、どもることを共感してもらえる仲間がいることに喜びを感じ、どもることをはずかしがったり、隠したりしなくてもいいと思い始めた。また、どもる人の職業について考えるワークを行った時、どもっていてもいろいろな職業に就いてがんばっている人のことを知った。特に、教師や俳優、落語家、アナウンサーのような話す仕事に就いている人がいることに驚いていた。A君が自分の将来を考えるきっかけとなり、肯定的な意見がもてるようになった。

そして、教材として取り組んだ「どもりカルタ」は、自分の内面を表現できなかった子どもたちの思いや考えを引き出し、表現することができた。 一つ一つの「どもりカルタ」に自分のエピソードを載せ、自分の言動を振り返ることもできた。個別学習の中でA君は、自己を否定したり、友だちを批判したりすることがあった。最近の話題の内容は、悩みや心配だけではなく、内容が前向きなものになってきた。どうやったらうまくいくか、どのように自分で乗り越えようか考えるようになってきた。「どもりカルタ」は、自分の言動を振り返ることができる教材であると考えられる。

言語関係図ワークの実践

「どもりカルタ」作りの他にも自分や吃音と向き合えるようないろいろなワークに取り組んできた。その一つである言語関係図ワークである。

アメリカの言語病理学者ウェンデル・ジョンソンが「吃音は、どもる症状だけでの問題ではない」とX軸にY軸とZ軸を加えて言語関係図を提案した。X軸(話しことばの特徴)Y軸(聞き手の反応)Z軸(話し手の反応)を自分の思いや考えに置き換えて図形に表す。子どもたちにとって、平面図形でわかりにくいと思い、立方体の積み木をそれぞれの軸において出来上がった積み木の模型を触ったり、眺めたりした。そして、通級を始めた頃と現在の言語関係図の形や大きさの変化を話し合った。

それぞれの軸に対するアプローチ

X軸へのアプローチは、どもらずに話すようにすることではなく、日本語をしっかり話すことを心がけて声をかけてきた。息を吐くことや、一音一拍で話すなど、子どもたちとの信頼関係を築きながら、自分の声をみつけてきた。音読が苦手で困っている子には、特にからだをほぐしたり、長く「アー」声を出したりするような活動をしてから、音読をしてきた。その後『音読ゲーム』などでいろいろな読み方を楽しむようにしてきた。

Y軸を短縮するためには、吃音がある子たちの周りの理解が必要である。そのために、それぞれの考えや思いを大切にしながら、その子自身やその子の吃音を理解してもらえるためにはどうしたらよいかと一緒に考えてきた。自分のことを周りに働きかけていくことは、難しいことだと思うが、手助けをする人がいなくてもその子が生きやすい場作りができる力をつけてほしいと考えた。

Z軸の短縮については、吃音に対する考え方や受け止め方を変えていくことである。どもっている自分、そしてどもった時の周りの反応をどう受け止め、考えるかによって悩みは増えたり減ったりする。吃音に対する不安や、悩みを軽減していくには正しい知識や他の人の考えを聞くことで自分の思いや悩みを整理してきた。一つ一つについて、個別学習でじっくり話し合うことで、自ら生きやすい環境は、自分で作っていくことができるとの確信を持たせたいと考えている。

① 子どもたちの言語関係図について

どの子の言語関係図も以前より小さくなっていた。それぞれの軸が短くなっているからである。なぜ、軸が短くなったのか話し合った。

<X軸が減ってきた理由>

○どもりの話ができる人が増えたから。(ことばの教室の担当者・家族・どもる子)

○どもってもしょうがないと思えるようになったから。

○どもることは、不便な時もあるけど嫌じゃなくなったから。

<Y軸が減ってきた理由>

○在籍学級の先生に、自分がどもるということを話したから。

○自分から在籍学級の友だちに「ぼくがどもること」について手紙を書いて、聞いてもらったから。それから、気が楽になった。

○自分で作った「どもりカルタ」で在籍学級の友だちと遊んだから。「気持ちが伝わってきた」と言われてうれしくなった。

○音読を順番にする時、声が出なくて困った。担任の先生は「いいよ。後でまた読んでね」と言ってくれた。本当は、読めなかったことがつらかった。けれども、周りの友だちがそのことについて何も嫌なことを言わなかった。自分のことを先生も友だちも知ってくれているんだと思ったら、気持ちが楽になった。嫌な経験ではなく、いい経験だったのかと思えるようになった。

<Z軸が減ってきた理由>

○X軸やY軸が減ってくると、Z軸も小さくなってきたように思う。

○吃音についての知識をたくさん知ったことで、安心できたと思う。

○世の中には、どもる人はたくさんいることや、いろいろな職業に就いていることが分かったから。

○吃音は、治らなくてもいいと思えるようになったから。

② 今後の言語関係図についての話し合い

○また、大きくなると思う。クラス替えや中学、高校などいろいろな人に出会うたびにドキドキして大きくなりそう。

○軸がどんどん短くなって、全体に小さくなって、図形がなくなるかも。

○軸が長くなったり、短くなったり、大きくなったりをくり返していくのだと思う。

それぞれの軸を短くしたいと思いながらも、また長くなることがあると言っていた。それをくり返しながら生きていくんだという覚悟もみえた。そして、軸が長くなっても「短くする方法は分かっているから、自分で短くしていけばいい」という結論になった。小学生で、ここまで自分の将来を見通していることに、担当者としてだけではなく、大人として驚いた。

氷山のワーク

アメリカの言語病理学者、ジョゼフ・G・シーアンが、吃音を氷山に例えて「表面に出ている部分(吃音症状)だけでなく、水面下(感情や考え方、行動など)を見なければ吃音の問題は捉えられない」と提案した。氷山の隠れている部分は、次のようなものである。

行動:どもりを隠す。話すことから逃げる。消極的になる。

考え方:どもりは悪いもの、劣ったもの。どもらなければ~できる。治さなくては。

感情:どもることへの不安や恐怖。どもった後の恥ずかしさやみじめさ。

子どもたちが、自分の氷山を書いて通級始めの頃と現在を比較してみた。ある子の感想である。

「氷山の上の部分は、前より小さくなっている。けれども、どもりは変化するからまた、自然に大きくなったり小さくなったりする。だけど、下の部分は、自分でなんとか小さくすることができそう。たとえば、A君みたいにクラスの友だちに自分のどもることを話すこともいいと思う。私の場合は、みんなに話す勇気がないから自己紹介カードを書くときにどもりますって書いた。それから、どもることについてみんなが何も言わなくなったから、分かってくれたのかと思う。小さなことでも自分でできたから、うれしかった。これからも、自分でできることをがんばっていこうと思う」

自分の内面についてこのように前向きに考えていることに驚いた。また、どもる子たちのグループ学習からお互いの良いところを認め合い、自分はどんなふうに生きようかと考えていた。どもる人との出会いが、とても大切で必要だと実感した。

おわりに

私は、ことばの教室の担当者として何ができるか、何をすべきかと考え悩んできた。しかし、どもる子どもたちにできることはあまりないと思うようになった。私にできるのは、人間同士として語り合うことと、グループ学習の場の提供ぐらいである。教師だから指導しなくてはいけないと思えば思うほど苦しくなってくる。目の前の子どもたちと一緒にいることから何かが生まれてくると考えるようになって、どもる子どもたちとのかかわりが楽しくなってきた。それに、子どもから学ぶことが多いことも実感している。A君は「どもりカルタ」を通して自分の吃音を認めるようになり、毎日の学校生活を楽しく過ごしている。

「どもりカルタ」作りは、自分の考えをカルタの読み札として表現することであり、自分の言いたかったことを一つ一つ作品として客観的に眺めることができたことがよかったと思う。自分で表現して、自分で評価して楽しんでいた。

言語関係図や氷山のワークも同じである。思いを立体模型や図形に表すことで、客観的に眺めたり、触ったりしていた。そのことから、子どもたちがそれぞれ自分と向き合うようになっていったのだと思う。私の願いは、子どもたちが吃音と共に生きていくための環境を、今後、自分の力で、作り上げていくようになってほしいことである。

また、一人で向き合うと共に、自分には仲間がいると実感できるように、グループ学習や、吃音親子サマーキャンプで仲間を増やしてきた。どもる人との出会いだけでなく、共感しながら語り合うことができる仲間作りは、ことばの教室の大きな役割であると実感し、これからも多くの子どもたちと語り合っていきたいと思う。

<引用・参考文献>

○『どもる君へ いま伝えたいこと』伊藤伸二2008 解放出版社

○『吃音ワークブック どもる子どもの生き抜く力が育つ』伊藤伸二・吃音を生きる子どもに同行する教師の会(編著)2010 解放出版社

○『学習・どもりカルタとその解説書』 2010 日本吃音臨床研究会

○『治すことにこだわらない、吃音とのつき合い方』水町俊郎・伊藤伸二 ナカニシヤ出版

○DVD『吃音を知る~吃音と向きあい、吃音と共に生きる、吃る子どもと吃る人たち~』

○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(編集)研究代表者 牧野泰美 2011 高木浩明:宇都宮市立雀宮中央小学校(言語関係図・氷山のワークについて)

発表を終えて

9年前、全難言協大会で、同じ学校でことばの教室の担当を共にしていた高瀬景子さんと、どもる子どもたちのグループ学習や交流について実践報告をした。グループ学習や交流を始めたばかりで、迷いながら毎日数人の担当者同士でいろいろなことを話し合いながら行ってきた。吃音親子サマーキャンプに参加し始めた頃でもあり、いろいろな人との出会いを私たち自身も楽しいこと、嬉しいこととして捉え、子どもたちの出会いの場をことばの教室の中で工夫していこうと考えていた。

9年前の発表も、開催地は北海道だった。『吃音ワークブック』に高瀬さんが書いているK君の変容について2人で熱く語った。しかし、コーディネーターが発表内容を批判的に捉えていた。自分の好きな電車についてどもりながらも話したいことを楽しそうに語るビデオのK君(6年生)の姿を見てコーディネーターは、「こんなにどもっていて、ことばの教室を卒業させるの?今まで何をしてきたの!」と激しい口調で私たちにことばを投げかけてきた。私たちは、予期せぬことばに驚いた。そして、うまく説明できず、納得してもらうことができなかった。悔しかった。私たちが伝えたかったのは、どもる子どもたち同士の出会いや取り組みが、K君にとってよかったという事実だった。しかし、どもっている様子のことばかりを指摘して、K君が表情豊かに、大好きな電車について思いっきり語っていることには全くふれてくれなかった。でも、発表会が終わった時、私たちの発表を聞いていた参加者の何人かが感想や励ましのことばを書いたメモを渡しにきてくれた。「感想を言える雰囲気ではなかったので、一言よかったと言いたくて」このような内容がたくさん書かれていた。とても嬉しかった。そんな悲しい発表から9年たった。

今度こそ、どもっているその様子だけに注目するような分科会の話し合いにだけはしたくないと思っていた。私の不安を打ち消すように、高瀬さんや、現在同じ学校の黒田明志さんが一緒に北海道に休暇をとって応援にきてくれた。また、分科会会場に伊藤さんや島根県の宇野正一さんも来てくれた。私にとって何があっても助けてくれる心強い味方が前の方に席を陣取ってくれた。また、この提案をするために事務局といろいろと事前の連絡をとっていた。その方と北海道でやっと会えた時「私、9年前にあの分科会で提案を聞いていました。今回、北海道にリベンジに来たんですよね?」と驚くことばをかけてくれた。また「あの分科会の雰囲気は、その後の北海道の中でも話題だったんですよ。変な感じでしたよね」と言ってくれた。私たちの思いは、伝わっていたのだ。そして、その人が会場係として、そばにいてくれた。会場はアウェイではなく、ホームでの発表となり緊張しやすい私にとって、最高に話しやすい場となった。

私の提案がどう受け取られるか不安だったが、子どもたちが自分や吃音と向き合っている事実を会場参加者もコーディネーターも理解してくれた。ある参加者は「『学習・どもりカルタ』を買って子どもたちと作っています。出来上がったらみせたいです」と言ってくれた。発売から一年、徐々にどもりカルタ仲間が増えてきている実感も得た。どもっても話したいことを話し、やりたいことを進んで行っている子どもたちに温かいことばもたくさんもらった。分科会は、楽しくて嬉しい時間となった。

今回、全国大会で気持ちよく発表できたのは、この9年間の間にいろいろと学ぶことができたからだと思う。『吃音ワークブック』の出版に向けて合宿をし、夜通し吃音について語り合ったこと。「どもりカルタ」やいろいろなワークを通じて子どもたちが語ってくれたこと。どれも私にとって大事な時間となり、私の考えや思いを整理することができた。また、その意欲をかき立ててくれたのは、9年前の発表での悔しさからきたものかもしれない。どれも私にとって大事な通過点であったとやっと今思えるようになった。

吃音と向き合い、つき合うことを目指して

~子どもとともに吃音について学び、考えることを通して~

2012年度 第41回全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会・神奈川大会の吃音分科会で発表したものに加筆したものを「スタタリング・ナウ」NO.217(2012年9月20日)に掲載。 愛知県岩倉市立岩倉南小学校 ことばの教室 奥村 寿英

神奈川大会で発表するまで

山口大会で佐々木和子さん、長野大会で高木浩明さん、北海道大会で渡邉美穂さんが連続して全国大会で発表している。一緒に『親、教師、言語聴覚士が使える、吃音ワークブック~どもる子どもの生き抜く力が育つ~』(解放出版社)を作った仲間たちだ。次は私の番だと仲間から進められた。

東海四県大会や、全国教育研究集会で発表の経験があるが、全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会(全難言協)での発表は、初めてだった。

神奈川大会の事務局に吃音分科会での発表の希望を伝えた。この時、すでに発表者は内定していたようだったが、数日後に行われる事務局会議に提案して、そこで承認されればよいだろうという返事だった。数日後、事務局から連絡があり、OKの返事をもらった。

さて、それからが大変だった。これまでそれなりに実践してきたことはあったものの、発表を意識していなかったので、実践としてはバラバラで、まとまっていなかったからだ。

大会要項に載せる原稿の締め切りは5月上旬。新たな実践を行うことができるのは、3か月ほどしかなかった。そこで、吃音のある子どもの中で一番つき合いの長いAさんとの実践をまとめて発表することにした。

発表のテーマは「吃音と向き合い、つき合うことを目指して―子どもとともに吃音について学び、考えることを通して―」とした。吃音についてAさんと考え、語り合ってきたことや、表現活動に取り組んできたこと、吃音について周囲に伝えてきたことなどを中心に、発表内容の構成を考えた。

要項の原稿が完成した後は、当日の発表のためのプレゼンテーション作りに取りかかった。主張したいことを抜き出し、パワーポイントで30枚のスライドにした。大会の十日ほど前になって、事務局から当日の討論の柱立てが送られてきた。それを、吃音を生きる子どもに同行する教師の会の仲間に見てもらって、助言を受け大会を迎えた。

1 はじめに

岩倉市ことばの教室は2003年に開設され、以来小学校を中心に自校通級と巡回指導を行ってきた。

20012年3月現在,通級する子ども19名のうち、どもる子どもは4名。この割合は、開設以来多少の増減はあったものの、ほとんど変わっていない。

本市には、保健センターや母子通園施設はあるものの、学齢期の子どもが利用できる通所施設や療育施設はない。来室する子どもは、それまでにどこにも相談に訪れることなく、ことばの教室に来室するケースがほとんどである。吃音で来室する子どもとその保護者も、吃音に関する予備知識がほとんどない状態でやってくる。

ことばの教室は、相談窓口としての役割と、言語指導の場としての役割を担っている。

この10年間、ことばの教室の担当者として、子どもとともに吃音について対等な立場で考え、課題に取り組んできた。吃音についてどう考え、どもる子どもとどうつき合ってきたのか、その経緯を報告する。

2 「吃音」をどうとらえるか

吃音は100年近い研究の歴史があるにもかかわらず、未だに原因が解明されておらず、有効な治療法も見つかっていない。

吃音をあってはいけないもの、治すべきものと捉えれば、吃音の状態に注目することになり、これをなくそう、治そうとすることになる。しかし、吃音は一日の中でも状態は異なり、季節や場面、相手によっても変化する。子どもの頃ひどくどもっていた人が、大人になってほとんど目立たなくなることもある。吃音は変化するものであり、訓練をしたからといって消失するものではない。吃音を隠し、人との交流を避けているうちに、話すことから逃げ、なすべきことからも逃げてしまうことが心配される。

吃音はその人の話し方の特徴で、その人の一部と捉え、話す内容やその人全体に注目すれば、吃音とどう向き合い、つき合っていくか、どう生きるかが課題となる。そのためにまず、吃音を正しく知ること、自分の吃音について知ることから始めたい。そして、どもることで実際に起こる問題について、一緒に考え行動を支援する。さらに、将来の不安を少なくできるように仲間づくり、自己肯定感情の育成、他者貢献へつながるようにしていきたい。

3 ことばの教室での指導

(1)基本方針

どもる子どもが、どもることで自己否定に陥らないようにするために、どもるのは自分一人ではないことを知り、自分の吃音に向き合うことで、どもりながらでも話したいことは話そうとする態度を身につけられるようにする。

また、どんな状況や場面に出会っても自分の役割や責任が果たすことができるように、自分の吃音について説明できることを目指す。

(2)実践の様子

①吃音の相談

本市の場合、保健センターと母子通園施設はあるものの、大きな市とは違い、子ども発達支援センターや相談センターはない。地域で吃音の相談ができるところは、ほとんどない。そのような状況の中で、ことばの教室が吃音の子どもの一次相談を担ってきた。入級に至らないまでも、保護者の相談にのったり、情報を提供したりすることもある。

今回のケースも、1年生時に一度相談を受け経過観察をしていたところ、2年生の2学期になって、子どもが「ことばの教室に通いたい」と希望して母親と一緒に来室した。

【母親との話】(T:担当者、M:母親)

T:今回はどうされましたか?

M:家に遊びに来る友達との会話を聞いていたら、このごろ会話のペースにだんだんついていけなくなり心配になってきました。何かのときに、本人がぼそっと「小さいときにことばを直しておけばよかった」と言ったんです。ことばの教室へ行きたいかを聞いたところ、「行きたい」と答えたので、今だと思って来ました。

T:お姉さんもどもるそうですね。

M:姉にも吃音があったんですが、今ではほとんどみられなくなっています。

T:教室での様子はどうですか?

M:仲のよい子はそういう話し方だと思っているので、変わりないと聞いています。

(以下略)

②どもる子どもとの出会い

【子どもとの話】(T:担当者、C:子ども)

T:この前来た時のことを覚えている?

C:うん。でもどんな話をしたかは忘れた。

T:どうしてここへ来たかわかる?お母さんに何か言われてきたの?

C:言いたいことがあっても、途中で止まっちゃうことがある。

T:そのとき、のどはどんな感じになっているの?

C:息が止まっちゃている感じ。

T:それを「どもる」と言うんだけど、どもることで友達から何か言われたことある?

C:ある。悪口を言われる。2、3人だけど。

T:そういう時はどうするの?

C:「これは3歳ごろからのぼくの癖だからしょうがないでしょ」って言っている。

T:それでわかってくれるの?

C:ほとんどの人はわかってくれるけど、わかってくれない人もいる。

T:そっかー、わかってくれない人もいるんだね。話は変わるんだけど、自分のほかにどもる子に会ったことはある?

C:ない。お姉ちゃんは前、どもっていたけど。

T:この写真(「吃音ワークブック」の表紙)を見て。ここに写っている子のほとんどはどもる子だよ。大人の半分ぐらいもどもる人。

C:へー、大人でもどもる人がいるんだ。

T:どもる子どもと大人、ことばの教室の先生が全国から集まってキャンプをするんだ。だから、どもるのは君だけじゃないし、市内やこの学校にもいるよ。ことばの教室で勉強している子もいる。君もことばの教室で勉強してみるかい。

C:うん。してみたい。

このようなやり取りを経て、通級が始まった。

③吃音について学ぶ

ア 吃音とは何か

『親、教師、言語聴覚士が使える、吃音ワークブック』(解放出版社)を使って吃音について学習した。自分の吃音のタイプが、繰り返し、引き伸ばし、ブロックのうち、どれかを考えた。Aは自分は繰り返しが多いが、たまにブロックになることもあると答えた。

次に、誰でもどもるような話し方をする場合として、「火事や急病であわてて救急車を呼ぶとき」や「自信がないことを急に質問されたとき」、「早口言葉などを早口で言うとき」を選んだ。また、歌を歌う時は、ほとんどの人がどもらないこと、どもりやすい音は人によって違うこと、吃音は常に変化していくことなどを知った。

イ どんな時にどもるか

どんな時にどもりやすいかと、苦手な場面を、ワークシートでチェックした。よくどもる時は、「友達と楽しく話をしているとき」「友達とけんかをするとき」「学年が代わって自己紹介するとき」「日直の号令をかけるとき」「友達と朝や帰りに挨拶するとき」と答えた。苦手な場面は、「大勢の前で話をするとき」「自己紹介をするとき」「授業で当てられたとき」であった。「大勢の前で話をするとき」と「授業で当てられたとき」は、どもりたくない度合いも高かった。

ウ 吃音は治るか

吃音が治るとはどういうことかを三つの考え方を示して自分がどれに近いか考えた。

(1)いつでもどこでも、まったくどもらない。

(2)意識的に吃音をコントロールすることができ、音読や発表がどもらずにできる。

(3)どもるけれど、言いたいことを言い、したいことをする。吃音に悩まない状態。

Aは迷ったあげく、(1)と(2)に丸をつけた。「(1)はそうなればよいが、実際には難しいと思う。だから、(2)を目指したい」と言った。これは吃音に悩む子どもにしてみたら、正直な気持ちだと思う。しかし、現実的には(2)もなかなか難しい。Aは音読ではほとんどどもらないが、自分の考えを発表したり、友達と会話したりする時にどもる。今のところは、どもりながらでも言いたいことは伝えられているようだ。今後、学年が進むにつれて悩みが深くなることが予想される。その時に話すことから逃げることがないように、吃音について考えることにした。

④吃音について考える

ア 吃音について分かっていること

吃音についてこれまで学習してきたことも含めて知っていることを紙に書き出した。「吃音(きつおん)」と紙の中央に書き、そこから線を引いて「くりかえす」―「か・か・か…」―「同じことを言う」―「言いたくない」のように続けていった。他にも、「人がみんなどもるわけではない」とか「1年生のころしゃっくりが止まらなかったから?」とか「緊張しすぎると声が出ない」―「おなかをたたくといい」とか「休みの日はどもらない」と書いた。

イ 吃音について分からないこと

一方、吃音について分からないことを書き出した。「なぜ自分だけどもるのか」、「音読の時はどうしてどもらないのか」、「どもる時とどもらない時があるのはなぜか」、「どうしてちゃんとしゃべれと言われるのか」、「なぜどもるのは治らないのか」などと書いていた。

そこで、『どもる君へ いま伝えたいこと』(解放出版社」の目次を見て、自分の疑問と似ている質問を選んで、その回答を読んだ。

Q3「どうして自分はどもるようになったのか」

Q4「自分のようなしゃべり方をするのはクラスで自分しかいない。自分だけか」について読み、分かったところに下線を引いた。さらに、それを要約して自分のことばで書き直した。

分かったことについて、「吃音の原因はまだ分かっていないこと」、「お母さんの育て方が悪かったわけでもないし、引越しをしたせいでもないし、妹が生まれて手がかかりすぎたわけでもないこと」、「大人になってどもる人もいること」などをまとめた。「どもるのは自分だけか」の問いに対しては、「どもる人の世界大会が開かれたこと」や「100人に1人はいること」を答えにあげていた。どもる人は500人に1人ぐらいだと思っていたそうだ。

ウ 学習・どもりカルタ

『学習・どもりカルタ』(日本吃音臨床研究会)で遊んだ後、自分が気に入ったカルタを五つ選んだ。

・ユーモアは どもるぼくらの強い武器 まねやからかい 切り返す

・「やもり」と「いもり」とそれから「どもり」 みんなちがって みんないい

・手を挙げる 当たらぬようにと 祈りつつ

・ママは平気と言うけれど やっぱり私は 恥ずかしい

・ほっとした 当てられる前に チャイム鳴る

これらの句一つ一つについて、なぜそれを選んだのか理由を話し合った。その後、自分でもカルタを作ってみた。

・がんばるぞ 学芸会は どもらない(学芸会を前に)

・動物は 知らないうちに どもるかも(動物もひょっとしたらどもっている?)

・ボーリング どもるとまさか ストライク(どもってボーリングの玉を投げたらストライクだった)

少しずつではあるが、自分と吃音の関係を分析的にみて表現することができるようになってきた。

⑤日本語の音とリズム

吃音に対して、ことばの教室でできることの一つに、日本語のリズムに親しむことがある。日本語の音は、基本的に「あ・い・う・え・お」の5つの母音と[k]、[s]、[t]などの子音の組み合わせで構成されている。母音の流れを一音一音意識して発音することにより、日本語の一音一拍のリズムが生まれる。

日本語のリズムを練習する教材として、詩は適している。長い文章を読むのが苦手な子どもでも、短い詩なら取り組みやすく、暗唱することができる。ことばの教室でよく取り上げる詩には、以下のようなものがある。

○谷川俊太郎

「かっぱ」「いるか」「ののはな」「日本語のおけいこ」「きりなしうた」など

○まどみちお

「しょうじきショベル」「はひふへほは」「あいうえお」など

○工藤直子『のはらうた』より

「おれはかまきり」「おがわのマーチ」「なつがくる」など

○阪田寛夫

「年めぐり―しりとりうた―」「おとなマーチ」「ちこく王」など

○金子みすゞ

「大漁」「こだまでしょうか」など

Aとは「年めぐり―しりとりうた―」や「こだまでしょうか」などを一緒に読んだ。一行交代で読んだり、一人で読んだりした後、暗唱した。リズムよく朗唱することができた。

⑥吃音について伝える

これまでことばの教室で学習してきたことを、在籍学級で発表することをAに提案してみた。初めは迷っていたが、クラスのみんなに自分のことを理解してもらうよい機会と考え実施することにした。発表内容はこれまで読んできた詩の中から、金子みすゞの「こだまでしょうか」の音読、ことばの教室で勉強したことについて書いた作文の発表、特技としてヨーヨーの技を披露することにした。担任に今年度最後の通級指導の時間に発表させてほしい旨を伝えると、快諾してくれた。また、保護者にも発表内容を伝え、賛同を得た。

発表の当日は、授業の前半にことばの教室でリハーサルを行ってから在籍学級へ赴いた。担当者から発表する目的と内容を簡潔に紹介してから、発表を始めた。「こだまでしょうか」を一人で音読した後、クラス全員に詩を書いた紙を配り、一緒に読んだ。次に、ことばの教室で勉強したことについて書いた作文を読んだ。

「ぼくはことばがどもります。どもるというのは、同じことばをれんぞくで話すことです。他にも音がつまる人とのばす人がいます。どうしてどもるようになったのかは、わかっていません。ぼくは1年生の初めぐらいに気づきました。お母さんの育て方が悪かったわけでもないし、ひっこしたせいでもないし、妹が生まれて手がかかりすぎたわけでもありません。げんいんはまだわかっていません。3才ぐらいからどもり始める人が多いけど、高校生や大人になってからどもる人もいます。どもる人は100人のうち、1人はいます。この小学校には、約6人はいることになります。ぼくがどもった時は今までどおりにしてください。授業の時はふつうに聞いてください。これで終わります」

どもることについて、みんなに知っておいてほしいことや、特別扱いをしないでこれまで通り接してほしいことを伝えることができた。

最後に、自分の特技としてハイパーヨーヨーの技を五つほど披露した。終わった後に、子どもたちに感想を書いてもらった。

・Aが何をことばの教室でやっているか、何が特技かがよく分かりました。勉強したことの発表で、どうして同じことばをくり返してしまうかが分かっていないので、早く分かるといいと思います。

・Aはしゃべるのが苦手だけど「こだまでしょうか」の詩を上手に読めていました。別の詩も聞きたくなりました。Aが発言する時、まちがえてもいつも通りにしようと思いました。Aは100人の中の1人だと知りました。

・Aはくり返してことばをしゃべってしまうけど、そんなの気にしていません。Aはいつも明るくて元気ないい友だちです。Aはことばの教室で詩を読んだりしているんだなと思いました。最近、ぼくが習いごとに行き始めて遊ぶきかいがへっていたけど、もっと遊びたいです。

子どもたちの感想の中に、Aがことばの教室でどんなことをしているのか、Aの得意なことがよく分かった、これまで通り一緒に遊んだり接したりしていきたいというものが多くみられ、A自身のことと、Aがどもることについての理解を深めることができた。

(3)実践を振り返って

Aは吃音に関する事実について学び、どもるのは自分一人ではないこと、大人でもどもる人はいること、吃音には三つのタイプがあり、どもる場面は人によって違うことを知った。さらに、吃音が治るとはどういうことかについて考え、自分が吃音についてどう考えているか調べた。吃音について分かっていることと、分からないことを紙に書き出して眺め、吃音の原因はまだ分かっていないこと、世界中どこの国にも1%の割合で現れることを学んだ。そして、「学習・どもりカルタ」を通して自分と吃音の関係を表現することが少しできた。

また、短い詩を声に出して読むことで、日本語のもつ音の響きとリズムに親しみ、吐く息にのせて声を出すことができた。最後にこれまで学習した成果を在籍学級で発表し、自分の吃音について考えたことを作文に書いて読むことができた。

これらの取り組みを通して、Aは今後クラスが替わったり、環境が変わったりしても、自分の吃音について話し、周囲に理解を求めることができるであろう。

(4)吃音と向き合い、つき合っていくために

これまで吃音について学習して、吃音に関する事実を知ることができた。しかし、その理解はまだ浅いものにとどまっている。大勢の前ではどもりたくない、授業で当てられて答える時はどもりたくないという子どもについては、「どもりたくないのはなぜか、吃音をどう捉えているのか」ということについて、もう少し掘り下げて考えていきたい。

私は最近「当事者研究」に注目している。「当事者研究」とは、北海道浦河町にあるべてるの家と浦河赤十字病院で始まった、主に精神障害当事者やその家族を対象とした、アセスメントとリハビリテーションのプログラムである。べてるの家のソーシャルワーカーの向谷地生良(むかいやちいくよし)氏によれば、生活の中で見出した生きづらさを研究テーマとして再構成して、その生きづらさの背景にある事柄や経験や意味などを見極めて、自分らしいユニークな発想で、その人に合った自分の助け方や理解を見出していこうという一連の研究活動の総称とまとめられている。これをことばの教室に通う子どもたちとともにできないか考えている。

今回の実践では、自分の吃音について考え、まとめたことを、在籍学級の子どもに対して発表することができた。これは担任の先生の協力と保護者の理解によるところが大きかった。仲のよい友達に支えられながら発表できたことは、本人にとって大きな自信につながったと思う。今後も、機会をとらえて在籍学級への働きかけを行っていきたい。

吃音分科会の質疑応答や協議の話題

A 今まで私は吃音を腫れ物にさわるようにしてきたなと思う。それは、子どもが幼稚園でからかわれ、いじめられたという経験があるからだ。奥村さんが発表された事例の子はどうだったのだろうか。そんなとき、どう対応したらいいのか。

奥村 子ども本人に、いじめられたり、からかわれたとき、どう感じたか、どう思ったか、尋ねる。そして、対策を一緒に考えていこうと伝え、話し合っていくだろう。たとえば、みんながからかってくると言うけれど、どれくらいの人がからかうのか。ほんとは何人くらいか。じゃ、みんなではないんだね、というふうに。

B 初回の出会いのときから、自分のどもりについて「これは、僕が3歳くらいからの癖だから、しょうがないでしょ」と言っていて、すなおに育っているなあと思う。育ててこられた母親はどんな人だったのか。

奥村 母親は、きちんと子どものどもりを受け止めていた。吃音ワークブックやどもる君への本も紹介して読んでくれていた。

C 担当している小1の子どもは、話すとき、苦しそうだけど、ことばには気づいていないようだ。そういう子に対して、吃音だからということを言っていいのか、どうか迷っている。

奥村 小1なら、自分の話し方が他の人と違うことには気がついているはず。なぜ、ことばの教室に来たの?という問いかけから始めたら、語ってくれるのではないだろうか。僕なら、それが「吃音」であることを知らせ、原因がよく分かっていないこと、誰のせいでもないことを伝える。

D なぜ、この子に、吃音を学ぶという視点での取り組みをしようと思ったのか。どれくらいのスパンで考えていたのか。

奥村 長いスパンで、半年から1年くらい。なぜ、触れてほしくないのかという問いを返してもいいのではないか。治るかどうか、治るとはどういうことなのか、から始まり、じゃ、吃音について勉強していこうか、学んでいこうという流れになった。

E 「ゆっくり言えばどもらないよ」と言って、そうさせようと思うが、本人はゆっくり言うことに抵抗があって、しようとしない。無理強いするつもりはないが、どうしたらいいだろうか。

F 初回で、なぜことばの教室に来たのかという本人の通級意識を確認している。吃音を語る方が本人にとって楽じゃないかなと思うので、尋ねる。「そうだ」と言う子もいるし、「うん?」と言うてはぐらかす子もいる。そういうときは、話していて、「・・・」となったときに、「今、・・・となったけど、そのために来ているんじゃないのかな」と言う。担当者である私には正直に話してほしい。それによって、私は何も態度は変えないよというメッセージは伝えるようにしている。

奥村 ゆっくり言うのは嫌だと言う子は多い。どもりながら言う方がその子らしいしゃべり方だということだと思う。そのような子に、ゆっくり言う練習をするのは、私ならしない。どもるどもらないより、しゃべる内容が大事だと言いたい。

G 語頭音を出すのが辛そうなので、軟起声(そっと柔らかく言う)を取り入れている。そして、自分でもできるようにやってみている。

奥村 症状に注目しないことが大切だと思う。内容に注目したい。事例で話した子どもが、おなかをたたいたら声が出るといったのは、その子が考えた工夫なので、それはそれでいいと思う。どもってもどもらなくてもどっちでもいいと思う。

H どもる子どもの困り感には、①どもってしゃべれない。②みんなに言えない。話題にできない。という2種類があると思う。話題をはぐらかす子は要注意。その背景を考えることが必要。今、担当している子どもは母親には話すが、僕には言ってくれない。聞いても「別に」と言う。僕は話題にしたいと思っているが、難しい問題だと思う。

奥村 「困っていることない?」と聞くと「ない」と言う子は多い。気づいていない子もいる。いろいろ話しているうちに出てくる。

I 1対1だとはぐらかされることが多いので、私はグループ指導が好きだ。「つまっていて何を言おうとしているのか周りにそれが分かるとき、言う前に言われてしまうときってある?」という話題を出すと、絶対嫌だという子、ラッキーだと思う子、それって超能力だと返す子、外れていたらブーッと言う子など、グループ指導だと、子ども同士でいろいろ自由に話している。

奥村 私の場合は巡回指導なので、グループはできないが、吃音親子サマーキャンプなどに参加し、グループで話しているとき深い話ができることはよく知っている。

J 発表された事例の子どもは、音読は大丈夫という子なのに、音読を取り入れた理由は何か。

奥村 純粋に音読を楽しむため。どもりの子に限らず、いろんな子どもにも取り入れている。

K どもる子が3人が来ていて、不安が強く、集団が嫌で、給食や運動会も嫌で、グループに入れない。氷山の下の部分が大きいと思うが、どう取り組んでいるのか。

奥村 シーアンの吃音氷山説の水面下の部分、吃音から影響される行動、思考、感情に取り組むためにも、まずどもりの話や学習をしている。その結果として、行動や思考感情が変わってくる。

参考文献

・『親、教師、言語聴覚士が使える、吃音ワークブック~どもる子どもの生きぬく力が育つ』(解放出版社)

・『どもる君へ いま伝えたいこと』(解放出版社)

・学習・どもりカルタ(日本吃音臨床研究会)

自分らしく生きる力を育むために~吃音児グループ活動での取り組み~

2013年度 第42回全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会・鹿児島大会の吃音分科会で発表したものに加筆したものを「スタタリング・ナウ」NO.235(2014年3月20日)に掲載。 静岡県静岡市立南部小学校通級指導教室 島田泰代

全国難聴・言語障害教育研究協議会全国大会鹿児島大会

2013年7月29日~31日、鹿児島市で第42回全国難聴・言語障害教育研究協議会が開催されました。大会記念講演は、ダウン症の娘のことばについて、岩元昭雄さん・綾さん親子による「わが子のことばの育ちを思う」「ことばが生まれるとき」のリレー講演と、「子どもと語る、肯定的物語-吃音を生きて、見えてきたこと-」の演題で、日本吃音臨床研究会会長の伊藤伸二が行いました。

講演の後は、「支えること、支えられること」の演題で、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の総括研究員・牧野泰美さんと伊藤伸二との対談。吃音分科会のコーディネーターも伊藤が行いました。

吃音分科会では、大分県日田市立日隈小学校の今井美保さん・中島好子さんの「吃音の指導から見えてきたもの~子どもたちと保護者に出会った6年間を通して~」、熊本県熊本市立出水小学校の境由香さんの「ぼく、本当はおしゃべり好きなんだ~子どもの思いを生活につなげるために~」、静岡県静岡市立南部小学校の島田泰代さん・望月純子さん・近藤奈緒美さんの「自分らしく生きる力を育むために~吃音児グループ活動での取り組み~」の3本の発表がありました。その中から、伊藤が当初からかかわっている静岡県親子わくわくキャンプの運営スタッフの島田泰代さんに発表の報告していただきます。

1 はじめに

ほとんどのお子さんが、「吃音を治したい」とことばの教室を訪れます。吃音の子どもの指導について、どうしたら良いのか手探りで迷いながらの毎日ですが、吃音の症状の軽減については、自分は全く無力であることを、多くの子どもたちとの出会いの中で思い知らされてきました。

それでも、私たちが今回の全難言協・鹿児島大会の吃音分科会の提案をしたのは、私たちの目の前にいる、吃音に向き合う素敵な子どもたちのことを多くの人に知ってほしいと思ったからです。

どもりながら、まったく気にする様子を見せず伸び伸びと生活し自己表現している子どもたちがいる一方で、吃音に関わる体験から悩みを抱え、ことばでの表現に消極的になり、ことばの教室を訪れる子どもたちがいます。私たちのことばの教室では、そんな子どもたちに「吃音にとらわれることなく、自分らしく生きる力をつけていってほしい」と願っています。

ことばの教室は、吃音の症状の改善には無力ですが、同じような体験や悩みをもつ仲間が出会い、どもっていても互いに伝えたいことは最後まで伝え合うという経験を通して、人と関わり合いながら自分を表現していく楽しさを味わうことのできる場であると思います。

私たちは吃音指導の教室の役割をこう考えています。

・吃音についての正しい知識を伝えること

・自分の良さに気づき、自信をもてるようになるための援助をすること

・自分の吃音と向き合い、吃音とのつきあい方を学ぶための場(活動)を提供すること

今回の提案では、吃音と向き合い、吃音とのつき合い方を考え、学ぶために欠かせない活動であると考え、行ってきたグループ活動を紹介します。

グループ活動で大切にしたいこと

グループ活動では、吃音にとらわれることなく、自分らしく生きる力を育むことを願って、仲間と一緒に自分の体験をふりかえって言葉にすること、自分の思いや考えを話すことを通して、それぞれの体験に共感し合い、これからを一緒に考えたりする「語り合い」ができるようになることを目指しています。そのために、次のようなことを大切に指導計画を立ててきました。

○お互いを大切にしあい、本音が言えるような仲間作りをする

○自分の考えをもち根拠を明確にして話す。また、自分と同じ所や違う所などを比べながら聞いたり、話したりするなどの基本的な表現力や対話力を高める

○聞いてほしい、伝えたい、話したいという意欲が持てるような題材・話題の提供をする

具体的に、1時間の活動を計画するときには、仲間作りに関わる活動と、表現・対話に関わる活動の2つの柱を立てて、子どもたちが意欲的に取り組めるよう担当者3人で知恵を絞ってきました。子どもたちにも毎回「相手の話を最後まで聞こう」「友達のいいところを見つけて伝えよう」など、具体的なめあてを伝えてきました。

吃音をテーマにした話し合い

お互いを大切にし合う関係作りや、表現力・対話力を高めるための活動は、在籍学級でも行われています。しかし、少人数での話し合いや、吃音をテーマにした話し合いは、やはり、ことばの教室でなければできないことだと考えます。吃音をテーマにした話し合いの様子を紹介します。

①わくわくキャンプの報告会をしよう

5、6年生の3人は昨年度静岡県親子わくわくキャンプにそろって参加しました。共通の体験ができたことを活かして、キャンプで楽しかったことをふりかえり、報告会をすることにしました。

静岡県親子わくわくキャンプは、伊藤伸二さんが毎年滋賀で開催されている吃音親子サマーキャンプにあこがれて、11年前、静岡のことばの教室の有志が立ち上げた、吃音をもつ子どもとその保護者、関係者のためのキャンプです。毎回ここにいらっしゃる伊藤伸二さんをお招きして、スタッフへの吃音指導についての講義、子どもと語る会や保護者の学習会などで、子どもも保護者も教員も吃音についての理解を深め、それぞれが自分の生き方を振り返る機会にもなっています。

キャンプのスナップ写真を並べ、それぞれに楽しかったことを発表し合いました。発言は、ひとつひとつ付箋に書いて、大きな模造紙の関係するところに貼っていきました。「自分の意見を付箋に書いてもらうのがとてもよかった」という子どもの感想がありました。発言するだけだと忘れてしまいますが、書いて貼ることでお互いの発言したことが残ります。話し合いを振り返りまとめるのに役立つだけでなく、自分の意見を大切にされている感じがするのだと思います。

話し合いのはじめ、子どもたちの感想の中心はカレー作りや花火などのレクレーション活動でした。ところが、次年度のキャンプの宣伝をしようと、わくわくキャンプのポスターの相談を始めたときです。ポスターの写真を選ぶとしたらどの場面がいいかと問いかけると、3人とも迷わず「伊藤さんと語る会」の写真を選びました。また、キャンプの魅力を伝えるためのキャッチフレーズの話し合いからは、『なかまとの出会いがいっぱいあるよ』『自分の話し方に自信がもてるよ』『自分と同じ気持ちをもっている人とたくさん話せるよ』『僕たちの大好きな伊藤伸二さんと話せるよ』の4つが子どもたち自身の言葉として出てきました。

キャンプで吃音をもつ仲間と出会い、語り合い、共感し合えることをとても楽しみにしていることが伝わってきました。「夜の伊藤さんと語る会は人数が多すぎてあまり話すことができなかったので、高学年だけの活動や語る会があってもいいと思う」が、来年のキャンプへの期待としてあがりました。レクレーションは確かに楽しみにしていますが、子どもたちがキャンプに求めているのは、やはり仲間との出会いや吃音についての語り合いであることを改めて感じました。

今回紹介するビデオの話し合いの場面の最後に伊藤さんの魅力を子どもたちがこう語っています。R「どもることを嫌って思っていないところ」

S「自分自身を全部見せて、世界中の人に吃音について教えているところ」

U「どもるんだけど…、おすしやさんでたまごを注文する話を聞いて、どもっていても言うからそこがいいと思う」

事前に言うことを考えていたわけではない、本当に素直な子どもたちのことばです。伊藤さんには、キャンプの時に1回しか会っていないのに、それぞれが、魅力的だと感じた理由を即座に答えることができたのには驚きました。同じ吃音をもつ先輩である伊藤さんの話に興味をもち、とてもよく聴いていたからだと思います。

②どんなときにどもる? どんな気持ち?

『親、教師、言語聴覚士が使える 吃音ワークブック』(解放出版社 伊藤伸二他編著)の「どんなときにどもる」の表を拡大し、それぞれが当てはまると思う欄に自分の名前を書いた付箋を貼っていきました。改めて自分のどもりについて振り返り、吃音の状態・感じ方・考え方は人それぞれであることを知るための活動です。大きな表に全員の名前が貼られたことで、視覚的にも友だちと同じ部分と違う部分をとらえることができました。自分の体験やその時の気持ちにしっかり向き合い、「あっ、やっぱりこっちか…」などつぶやきながら、子どもたちは真剣に自分の名前を表に貼りつけていました。

どもりのことを「気にする」理由にもいろいろあります。友だちだから「どもりたくない」、友だちだから「どもっても平気」など、それぞれに理由や思いがあります。子どもたちの話を聞きながら子どもたち自身が生活の中で、吃音に向き合わざるを得ない場面は、私たちの想像する以上に多いのだと改めて感じました。微妙な表現の違いなどについて意見を聞くことで、担当者も、改めて子どもたちの吃音に対する思いや体験を知ることができました。日を改めて、付箋を貼り直したら、分布が変わっているかもしれません。吃音の状態が変わるようにその思いも変わっていくのだと思います。一度だけでなく、今後も何度かやってみたいと考えています。

また、このグループ活動の後半には、その日、南部小学校で保護者の学習会に来て下さっていた伊藤さんにも参加していただきました。子どもたちにも担当者にも大変有意義な時間となりました。

担当者 けんかするときには、みんな、どもらないとなっているけど、どうして?

S けんかするときは声は出さないし、勢いで一発でのす(たおす)と思う。普段けんかはしないけど自分は強いと思う。

R 怒ってるから。勢いに乗ってるから。

H 勢いで言っちゃうが、けんかは滅多にしない。

担 友だちと話をするときはみんなどもってるよね。そのときの気持ちは『全然気にしない』と『あんまり気にしない』『絶対どもりたくない』と意見が分かれているね。

S 仲の良い子だったら全然気にしない。分かってくれているから。でも、そうでもない子だと…。同じ組だったら知ってくれているとは思うけど、あんまりどもりたくないって思う。

R 難しいなあ…。仲の良い友だちでもちょっと気にすることもある。あんまり何回もどもったりすると気になる…。

U 友だちとの話がおもしろいから、どもることを全然気にしない。

H 絶対どもりたくない。友だちだから、ちゃんと話したいから。

伊藤 どもりながら友だちと話すと、おもしろくないの?

H うん。

伊藤 仲間には入れるのかい?

H うん。「入れて」って言うこともある。入れてくれることの方が多い。

伊藤 どもらないで友だちと話せるようになりたいの? どもらなければ仲良くなれると思うの?

H うん。

伊藤 (自分の子ども時代の体験談を話した後)どもるけど、気にしないでしゃべってるのはかっこいいなって思ってくれる子もいるかもしれない。そういう子と友だちになりたいな。

H うん。

Hさんは、12月のお楽しみ会からグループ活動に参加しています。あまり活動にも慣れていない中、やや緊張した表情でしたが、一生懸命、素直に自分の気持ちを伝える様子に感心しました。この日、子どもたちは、伊藤さんにいただいた名刺を大事そうに抱えて帰って行きました。この話し合いの後Hさんが書いた感想を紹介します。

『今日は、伊藤さんといっしょに勉強して、とてもためになりました。僕は、伊藤さんと話して思ったことは、伊藤さんにみならって、どもることを気にしないようにしたいということです。これからも、どもることを気にしないで、知らない人にも話しかけたいと思いました』

③相談員になろう

伊藤さんとの話し合いの感想で「どもることを気にしないようしたい」と話したHさんのその後です。

Hさんは、本年度4月に正式に入級しました。吃音キャンプにも参加していません。4月の初めての個別指導の時、『吃音ワークブック』を一緒に読みながら、「ことばの教室では吃音は治せない」ことを伝えました。それは分かってくれたのですが、「でも、治したい」とHさんは言いました。そこで、それを同じ仲間のUさんとRさんに相談してみようということになりました。

「相談員になろう」の活動は、それまで、架空の相談者の悩み相談にのるという形で行ってきました。相談者の相談に答えるために、相談者の話をよく聞き、疑問に思ったことを質問して情報を集めます。そのあと、相談員として自分なりの考えをまとめ、相談者に伝えるというものです。

しかし、グループの仲間本人からの直接の相談はこの時が初めてでした。Hさんの相談にのることについて、UさんもRさんも「えっ?ほんとに?」と、少し驚いた表情を見せましたが、真剣に相談に答えてくれました。この日の子どもたちの真剣なやりとりをそのまま紹介します。

H 僕は、友だちと話すときにどもってしまいます。どもりは治らないのでしょうか。どうしたらいいですか。

U 質問してもいいですか? 友だちに悪口を言われたことあるのですか?

H 何回かある。だからどもるのは嫌です。

担 相談員さんもあるの?

R ある。「そういうこと言わないで」とか「ふざけるな。それがどうした?」と言う。

U 僕もある。でも、どもりについて本当に分からなくて聞いてきたんだったら答える。でも、そうでなかったら無視する。

R どもりは治らないかもしれない。だから、気持ちを成長させた方がいい。

担 成長させるってどういうことですか?

R 「みんなの前でどもるのは嫌だ」と、普段から思わないようになること。

担 Rはもう成長できたの?

R いや、僕もまだ成長の途中です。

U どもりを治すとは考えない方がいい。僕も友だちから「どうしてそんなにつっかかるの?」と言われるのは嫌だから、「自分はどもりだ」と先に言う。

R どもるのが自分。どもりを悪い方に考えるのではなく、良い方に考えたらいいと思う。たとえば、本当の友だちができるとか。

友だちからの相談に、一生懸命、最善のアドバイスを考えて語っているUさんとRさんの姿。「僕も」と言うことばから、2人も同じように悩んできているのが伝わります。様々な体験をし、感じ、考え、そして、今があるのだと思いました。「この子たちにはとてもかなわない」と、子どもたちの発言を板書をしながら担当者は感動してしまいました。

この日の3人のふりかえりカードには、次のように書かれていました。

R 「相談員になろう」で、Hさんがどもるのがいやと言っていたけど、僕はそこで止まっていたら先に進めないと思った。なぜならそのことでずっと大人になっても、そのことを思っていて、そんな人生つまんないと思ったからだ。Hさんは、僕たちに相談してよかったと思います。

U Hさんの話を聞いて、僕はどもりを治すことをあきらめると言った。僕も治せるなら治したいけど、治るものじゃないから、あきらめる。

H Rさんが、どもるのを悪い方に考えないで良い方に考えると言った。僕は悪い方に考えないで良い方に考えようと思った。なぜなら、僕は今までどもるのを悪い方に考えていたからだ。

この日の板書とふりかえりカードは、そのまま保護者に見せました。保護者は次のような感想を寄せてくれました。

○まだまだ小さいと思っていたが、こんなことも話せるようになっていたことに驚いた。

○今までキャンプやことばの教室の先生との話や、本で学んだことなのだと思うが、友だちに話すことで、自分のことばになっていったと思う。

○子どもなりにいろいろと考えているのだと、うれしく思う。

話すことで、自分のことばになっていくというのは、本当にその通りだと思いました。

ことばの教室は月に1回か2回程度です。ことばの教室で子どもたちは、吃音をテーマにいろいろな体験や思いを言語化し、その体験をバネにしながら生き方について考えているのだと思います。だからこそ、短い時間だけれども、私たちは子どもたちのことばを大切に丁寧に関わっていかなくては、と思います。

グループで語り合っている子どもたちのことばから、子どもたちの活動を紹介してきました。ことばの教室入級の経緯や、本人、保護者のことばの教室に対するニーズはいろいろです。ですから、いつも同じようにいくとは限りませんが、子ども自身の学びを支援するために、また、子ども自身が自分の思いを自信をもって発信していけるようになるために、ことばの教室では次のようなことを大切にしたいと思っています。

◇子ども同士が学び会える出会いや関係作り

子どもたち同士だけでなく、いろいろな場で活躍する先輩、大人との出会いや関係をつくること

◇子どもたちの語ることばの価値づけ

「あなたたちの語ることばにとても感動している、もっと聞きたい。一緒に考えたい」という思いを伝えること

◇子どもたちのことばから大人が学ぶ気持ち

吃音に関わる様々な体験をした当事者の子どもたちのことばから、自分たちにできることは何かを担当者自身が学ぼうとする気持ちをもつこと

◇子どもたちのもつ魅力の発信

在籍学級、まわりの大人に、吃音についての理解を促すと共に、子どもたちの魅力を発信していくこと

吃音の悩みは成長とともに変化していくと思いますが、ことばの教室を退級、卒業しても、幸せを願い、共に悩み考えたいという仲間や応援している大人がいることをこれからも伝え続けていきたいと考えています。

子どもたちからは本当にたくさんのことを学ばせていただきました。これからもRさんのことばのように、私たち自身も一緒に成長していきたいと思っています。ご静聴ありがとうございました。

<鹿児島大会報告集より>

吃音分科会 質疑応答

Q:キャンプのプログラムやその時の様子と、個別での取り組みのことを教えてほしい。

A:キャンプでは、伊藤さんと子どもの語る会や、保護者や担当者の学習会、カレー作りやレクレーション等の親子活動の他、昨年度は劇団「たんぽぽ」代表から詩の朗読などを教えていただいた。

個別の活動は、吃音について話したり、学校での様子を聞きながらその子の困っていることについて考えたり、実態に応じて『吃音ワークブック』をテキストにして進めた。音読に困っていたら一緒に練習もした。6年生にはこれまで勉強してきたことをみんなに教えてあげてほしいと話した。

Uさんは1年目は吃音の知識や吃音について思っていることを中心に学習した。2年目は、グループ学習につなぐため、吃音や生き方について学習している。ことばと身体・気持ち・行動は結びついていること、物事には意味があること、変わることもあるけど変わらないものもあること、できごとを客観的にとらえられるようになることなど、よりよく楽に生きることをテーマに、『吃音ワークブック』等をもとに話し合う。

Hさんに「担任の先生は相談にのってくれますか」と聞くと、「吃音についてからかわれることを書いて相談箱に入れた時に、担任の先生は『私にできることはありますか』と言ってくれた。でも、そんなふうに言ってくれると思っていなかったので、何も思い浮かばなくて『ありません』と言ってしまった」と話したことがある。みんなや先生への願いについて、こんなときはこう言えばいいんだとか、お願いだけでなく、自分にできることは何かを、しっかりと自分のことばで話せるようにことばの教室で準備しておくことも大切なのだと気づいた。

研究協議(提:提案者、参:参加者、コ:コーディネーター)

(1)グループ指導の時間割の調整は

参:春休みに在籍校に出向き、同じ時間に組めるように依頼して時間割調整をした。

(2)遊び・ゲームで気をつけることは

コ:子どもが通級するのが楽しいという教室であれば、それだけでもことばの教室の役割を果たしていると思う。

(3)中・高への引き継ぎや連携は

コ:中学校にことばの教室は少なく、中学校にあったとしても通級してこない実情もある。

参:福岡は小・中学校同じ建物にある教室もあるが、中学生は少なく、環境の心配がある。

参:岡山市では中学生の指導の場がないので、小学校の通級教室で教育相談対応で放課後に指導。

参:千葉市もないので小学生以上の子どもも参加できる交流会を実施している。

(4)どもりたくない子どもへの指導は

参:なぜそう思うか、他にどんな方法がとれるかいっしょに考えていく。

コ:こういう子どもが来てくれたら、やりがいがあると思って、じっくりと関わっていく。

(5)吃音は人生の課題になると思う。その苦しさや思い通りにならない気持ちを担当は知っておくべきだ。吃音にこだわらないとは、具体的にどう指導したらよいか。

コ:いろいろな方法で試みて吃音を軽減することはできなかった。どう指導するかの技術的なことより、吃音とどう向き合い生きていくのかを子どもと一緒に考えていくしかない。どう生きるかはひとり一人違う。単一の方法はない。

参:吃音を軽減させなければということから入ったが、楽しく子どもと話ができ、お互い楽しい時間が持てるようにしたほうがいいと思う。

コ:「人にはいろいろな苦しいことや、悩みをかかえて生きている。苦しいのはどもることだけではない」などと、ことばの教室の先生が言っていたことを理解し、思い出すことがあるかもしれない。

(6)「どもる」ということばを使わない方がいいと言われたときがあるが。

コ:「どもり」も使っていいのに、まして「どもる」は他に言い換えられず、放送でも使っている。

(7)思春期を乗り越えるために小学校のうちに身につけておく力はどんなことか。ことばの教室で行っている支援や終了のめやすはどんなことか。

参:ことばの教室で「どもってもいい」と聞いたことを思い出し、発表の場で乗りきったことを話してくれた。

参:終了基準は、吃音について話し合うことができるようになったとき、保護者が吃音について理解したとき、クラスの友だちがどもることを理解してくれるようになったときの3つを考えている。卒業生が楽しかったことは、先生と何も気にしないで話せたことだと話してくれた。

参:クラスの代表になりみんなの前で発表できたことが自信につながったと思った。

参:ことばの教室に6年生まで通級したいと希望する子どもがいるし、「もう大丈夫です」卒業する子どももいる。「これができるようになったから修了します」と担当者を説得できた時修了と考える。

コ:教師として自分なりの修了基準を持っておくことも必要である。

参:音読がいやな子どもが通級した。自分の話し方が好きでないと言っていたが、これが自分の話し方だろうなと思えるようになった頃に終了した。

コ:ことばの教室で吃音に向き合った子は、思春期は、自分の力で乗り越えていくと信じていい。

吃音について考え、表現する活動への取り組み~ナラティヴ・アプローチと当事者研究の視点から~

2014年度 第43回全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会・金沢大会の吃音分科会で発表したものに加筆したものを「スタタリング・ナウ」NO.242(2014年10月20日)に掲載。 溝上茂樹(鹿児島県知名町立知名小学校 ことばの教室)

私は、鹿児島県の沖永良部島にある知名小学校でことばの教室の担当をしている。2014年度の全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会金沢大会で、どもる当事者でもある私が、子どもたちといっしょに取り組んできたことを発表した。

1 はじめに

大学を卒業し、一度は一般企業に就職したどもる私が、教員になり、さらにことばの教室の担当を目指そうとしていた当時、私自身は、どもりを完全に受け入れていたわけではなかった。どもりたくない思い、どもった後の否定的な感情も、なくなった訳ではなかった。どもることに、まだ劣等感も持っている私が、どもる子どもと、向き合い、指導できるだろうかという、ジレンマをもっていた。

一方で、そんな弱さを感じている自分だからこそ、どもる子どもたちをそのまま受け止められるのではないか。自信にあふれる教師ではなく、弱さをもっている、今のままの私が教員を続けることで、「どもって気にすることがあっても、大丈夫」、「話すことの多い先生にもなれる」、「どもりながら、いろいろなことができる」と、子どもたちに伝えられるのではないか。さらに、どもりを受け入れようとしつつも、まだ迷いのある私自身を、前に進めてくれるのではと思っていた。

田舎の小さな小学校、中学校に通っていた私は、まわりから、ごく自然にどもることを受け入れられ、いじめや、からかいもなかった。そのためか、どもる毎日の中で、嫌だなあ、治らないかなあと思っても、それが強い劣等感や、辛さにはならなかった。どもりは簡単には治らなそうだし、子どもの時代はどもっていてもいいが、将来に対しては、どもることを漠然と恐れ、しゃべることが多い仕事、たとえば学校の先生は無理だと思うなど、自信のない、不安でいっぱいだった。

教員になった私は、クラスの子どもたちには「先生、どもるんだ」と伝え、卒業式で言いにくい子どもの呼名に苦労する経験をしながらも、何とかやっていた。教師生活の中で、だんだんと、どもっている自分を認められるようになっていったが、教員をしていることが生きる自信には繋がらなかった。

そんな中、2008年夏、日本吃音臨床研究会主催の「吃音親子サマーキャンプ」へ参加したことが、私の転機となった。吃音親子サマーキャンプのことは、その2年ほど前から、ホームページで知っていて、行きたいとの思いはあったが、一歩踏み出す勇気がでなかった。その時、ことばの教室の先輩教員の「どもるあなたが、このキャンプに参加しないでどうするの」とのことばに後押しされてキャンプに参加した。どもる子どもの指導に役立てたいという思いが半分、自分をみつめる機会にしたいという思いが半分の参加だったが、自分自身を見つめることがすべてで、自分の魂を揺さぶられる経験をし、最後の全体の時間では、泣きながら、キャンプでの経験の感想を述べていた。

このキャンプには、生き生きと自分のどもりを語る子どもに加えて、スタッフとして参加した大人たちの、同じように語る姿があった。話し合いや作文、劇などキャンプの柱となっている活動を通して、子どもも大人も自らのどもりと向き合い、しっかりと悩み、自分の問題として取り組んでいることが分かった。その自分のどもりをありのままに口に出し、どもっても大丈夫と自然体で生きている姿に、何とも言えない魅力を感じ、心を揺さぶられたのだ。

子どもたちは、それまで私が考えていたような、かわいそうな弱い存在ではなかった。むしろ尊敬できる存在だった。大人である私も、あんなふうにどもりたいと思える魅力的な子どもたちに出会ったことで、自分の進む方向に確信を持った。

2 自分のどもりについて考え、語る力をつけたい

「吃音親子サマーキャンプ」に参加し、自分の吃音をすごく語る子どもたちを目の前にした時、私に課せられた課題は、自分自身を語ることばをみつけることだった。私は、子どもの頃から、大きく悩むことなく、何となくやってきたが故に、自分や自分の吃音と向き合いきれずにいたのだ。

キャンプ2日目、子どもたちの話し合いのファシリテーターをすることになり、私は、自分自身の吃音を子どもたちに話し始めた。そうすると、それに呼応するように、子どもたちからもたくさんのことばが出てきた。その経験から見えてきたことは、子どもたちは語る力を持ち、自ら語ることで、吃音に対する様々な考え方や生き方に、互いに触れ合うことができるということだった。

どう生きるかを見つめるためには、考え、語ることが必要だ。「吃音とともに豊かに生きる」ためには、自分のどもりにしっかりと悩み、語る力を育成することが大切だと考えた。

この私自身の気づきがベースになり、当事者研究やナラティヴ・アプローチの考え方も取り入れて実践を続けている。

3 どもりをみんなに知ってもらう

―Aさんとの実践―

Aさんは3年生の女子で、通級を始めた頃、なかなか自分の考えや思いを話せなかった。また、話すのを途中でやめたり、答えが分かっていても手を挙げないなど、吃音が行動面に影響していた。さらに、「友だちが少ないのは、どもるからだと思う」「どもりが治らないと将来楽しい人生は送れない」「身近な人にどもりをできるだけ知られたくない」など、吃音を否定的に考えている様子もあった。

(1) どもることをまねされる

Aさんにとって、どもりで困っているのは、遊んでいる時に、「なななにして遊ぶ」と言ったことをまねされたり、発表した時に「変なしゃべり方だね」と言われたりすることだった。さらに「Cさんだけが、まねしたり嫌なことを言う」「Cさんは、いいところは一つもない。他の友だちもそう思っている」と、からかうCさんへの思いをぶつけてきた。

そこで、Cさんがどういう人か詳しく話してもらうと、いろいろ文句を言いつつ、ふと「Cさんは転校生だから私のことをあまり知らないかもしれない」という気づきが生まれた。すると、Cさんに対する嫌悪感が薄れ、私のことをよく知らないから、意地悪をするのかもしれないと思い始めた。さらに、「クラスの友だちは、まねをしたらだめだよと言ってくれる。味方もたくさんいたことも分かった」と、話し始めた。

こうした一連の会話の流れが、ナラティヴ・アプローチでいう「ユニークな結果」を見出し、新しい物語を紡ぎ出すことなのだろう。

その一方で、みんなが味方をしてくれるのは、「ことばの教室に行ってるのに、いじめたらどもりがひどくなると思っている」「みんな、私のことかわいそうと思っている」と話すなど、自分は人よりも劣っているという意識も伺えた。そこで、「ことばの教室に行っているのは知っているけど、Cさんもみんなも、本当はAさんのどもりのこと知らないよね」と、投げかけ、吃音を知ってもらうために、どのような方法があるか、話し合った。

Aさんからは「クイズにすると、みんなもよく分かる」というアイデアが出され、自分の知って欲しいことを、クイズ形式にまとめることにした。

Aさんは、どもるのは自分だけじゃないことや、原因や治療法が分かっていないこと、さらに自分はいつもどもるわけではなく、どもりやすい音があることなど、伝えていた。さらに自分がして欲しくないこともみんなに考えてもらい、自分の思いを知ってもらうことが、かなりできたようだ。

どもりクイズをクラスで実施した後、Aさんは「みんながちゃんと聞いてくれた」「クイズにもちゃんと答えてくれた」「みんなが手紙をくれたからよかった」と感想を話した。また、友だちからの感想の手紙に「どもりのことがよく分かったよ。Aさんが教えてくれなかったら笑っちゃってたかもしれなかったよ。教えてくれてありがとう」とあり、どもりをまねされることについて「初めて会った人にまねされても仕方ないけど、優しく、やめてねと言う」と話していた。悪意でまねをするだけでなく、どもりを知らないことで、つい笑ってしまうことがあることにも気がついたようだ。

(2) 吃音について考え、表現する

どもりのクイズを経験したことで、どもりのことを話したいという意欲が高まった。その様子が、Aさんのちょっとしたことばの中に表れているように思う。

① 授業中の発表

「サーカスのライオンの話を読んで発表した時、ライオンのじんざは空高く駆け登り消え去ったっていうところが、『そそそら高く』となった」と授業中の具体的にどもった場面を挙げ、その時の気持ちの変化について教えてくれた。そして「最初は嫌な気もちだったけど、そのまま全部の文を読んで、読み終わったときに『その考えと同じです』などのことばを、たくさんの友だちが言ってくれたので、最初の嫌な気持ちからだんだん普通の気持ちになった」と話していた。クイズの中でお願いした「ちゃんと、最後まで聞いてほしい」ことに、友だちが応えてくれたことが確かめられたようだ。

② どもりカルタ

自分の好きな「どもりカルタ」について話し合った。Aさんは「大人になったどもる人、いろんな仕事についている」を選び、その理由を「アナウンサーや有名人に自分は向いていないと思っていた。例えばアナウンサーだったら仕事の時にどもるとそのままテレビに映って、笑われたり、からかわれたりすると思っていた。だけど、どもる人たちが、話す、みんなに伝える仕事をしているのを知って、アナウンサーや有名人はたくさん話しながら仕事をするからたいへんだと思うけど、その仕事を自分もできるかもしれないし、してみたいなあと思えるようなったから」と話した。

③ どもるかもという心配と人前で話したい気持ち

Aさんは、どもることが心配で積極的に人前で話すことができない気持ちと、人前で話したい気持ちについて、3年生と1年生の時を比較して、円の大きさで表現した。「1年生の頃はあんまり自信がなかったけど、3年生になったら、どもっても間違いじゃないと思えるようになった。そうしたら、話したい気持ちの円も大きくなった」「今はどもっても話を続けると、相手に通じるから、途中で止まるんじゃなくて、そのまま続けている。だから、心配の円は小さくなっている」と話していた。

なかなか自分のことを話せなかったAさんは、自分が作った「どもりのクイズ」をきっかけに、どもりや自分について語り、知ってもらうことが自分の生きやすさにつながるをことをつかみ始めたようだ。

4 吃音を外在化する―Bさんとの実践―

Bさんは5年生の女子で、話すことが好きで、人前で発表したり、表現したりすることに積極的で、率直に自分の思いを語ることができる。吃音の影響をあまり受けず積極的に行動しているように見えたが、吃音に対する考えは「どもらなかったら、学校生活はもっと楽しい」「大人になってもどもっている人はかわいそう」「どもりはぜったいに治さなければならない」など、否定的にとらえているものが少なくなかった。自分から吃音のことは話せないが、どもるのがわざとしていることだと誤解されたり、最後まで話を聞いてもらえなかったり、まねされたりすることが嫌なので、身近な人には自分の吃音のことをちゃんと知ってもらいたいと思っていた。

(1) 出来事を外から見る、考える

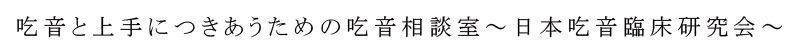

Bさんと吃音で困った場面について、4コマ漫画的なイラストを描きながら話し合った。彼女はイラストが得意で、また描きながらの方が話も活発になることから、まずはたくさん話すことを目的に行った活動である。何度かこの活動を行っていくと、イラストにする前と後では、問題に対してのとらえ方や困り感が違ってくる様子が見えてきた。

これは、彼女の中にある問題を、自分の外に出し、担当者と一緒に眺め、考えるという、ナラティヴ・アプローチの技法である「問題の外在化」をしているような経験だった。そして、それまではどうにもできないと思っていた困った場面が、担当者との共同作業の中で、自分の力で何とかできるかもしれないものになっていった。

例えば、横断歩道で交通指導の人にお礼を言う場面について話し合った。最初の頃は「ありがとうのことばが出なかったのが嫌」と話していたが、イラストを描きながら一緒に振り返ると、自分自身をその場にいた登場人物の一人として見たり、まわりの人の気持ちや考えを想像しやすくなった。そして、声は出なかったけれど、ちゃんと会釈はしてたし、ありがとうの表情もできたことが確かめられた。最後には「7人の中に混ざっていたから、ありがとうの気持ちは伝わったと思う」と話していた。

外在化しただけで問題がとらえやすくなるわけではない。ここでのポイントは、○○の問題で困っているBさんから、問題と自分を切り離し、その切り離された問題を、あたかも誰か他の人の問題のように眺め、自分以外の人と一緒に、同じスタンスから考えることにある。すると、自分の中にある時はどうすることもできないけれど、外に出して眺めていく中で、新たな気づきが生まれ、その分ちょっと前に進むことができる。これは、自分の問題を、誰かに任せるのではなく、自分が中心になって「当事者研究」することでもある。

(2) 自分の吃音をキャラクターにする

このような取り組みをする中で、Bさんは自分の吃音を「もっちぃ」というキャラクターに外在化した。私が「先生は自分のどもりのことを親友みたいに思って、『どもちゃん』と名前をつけているんだよ」と話したことがきっかけだった。自分のどもりを嫌なもの、やっつけてしまわなければならない悪者のような存在と考えるか、いつも身近にいて寄り添ってくれる親友のような存在と考えるかでは、吃音に対する向き合い方は違ってくる。

Bさんは、児童代表として全校児童の前で発表する日の朝、練習をしてた時のことについて次のように話した。

担当:今日の朝、練習するときはどうだった?

B:緊張しすぎて、おなかが痛かった。「目がきょろきょろしてる」って言われた。

担当:そんなときに、もっちぃは、「やめといた方がよかったんじゃないの」とか言ってこないの?

B:言う。言う。でも「やっぱりやる」と言うと、「まあ、やめた方がいいと思うけど、がんばって」と言ってくれる。

担当:Bさんがやりたいと言えば、[じゃあ、がんばって」と言ってくれるんだ。

B:そう。応援団みたいな感じ。

Bさんは、「もっちぃ」を日々の悩みや課題について一緒に語り合う相手としてとらえた。どもりをキャラクターに外在化して話し合うことで、自分のどもりに対する新たな気づきが生まれた。

5 おわりに

自分の考えや思いをなかなか話せなかったAさんは、「自分のどもりをクイズにする」の学習を通して、少しずつどもりのことを話し始めた。そんな彼女に、「仕事をするようになって、Aさんのことを知らない人が増えた時にどうする?」と問いかけると「友だちがいる会社に入って、その友だちにどもりのことを教えて、忘れるかもしれないから、もう一回教えて、知ってもらう。そして、友だちの知っている人とかに言ってもらう」と返答してきた。そう言えるようになったのは、彼女がどもりのことを知ってもらうことは簡単ではないが、何とかできるかもしれないと考え始めたからだろう。

自分からどもりのことは話せないと言っていたBさんは、宿泊学習での自己紹介に不安を抱いていた。宿泊学習には他校の子どもたちも参加していたからだ。どうしたらいいか考えたBさんは自己紹介の前に、自分がどもることやどもることへの不安を、他校の子どもたちに話した。そして少し安心して自己紹介をすることができた。

AさんもBさんも自分のどもりのことについて語ることで、自分が生きやすい周りとのかかわりを自分自身が主体となって作ることができた。二人との実践を通して、どもりが、豊かに生きるためのテーマになることを改めて実感した。

二人とも、どもっていても、何とかやっている自分に気づいている。「まあ何とかなる」、「今までも何とかやってきたし、これからも何とかなる」と思っているが、やっぱりどもりを強く意識する場面では、すごく不安を感じることがある。そんな子どもたちと今後も語り合うことで、「このままでも自分はやっていける」という確信を揺り起こし、子どもたちと共有していきたい。

6 質疑応答(会場での発言に追加して)

Q ナラティヴ・アプローチと吃音を話し合うことの違いは何か。

A 吃音を話題に話し合うことは、アメリカ言語病理学でもしている。しかし、その内容は、吃音の症状や、どんな時どもるか、どんなことに困っているかなど、吃音を話題にしているが、話がどう進展していくかの展望を担当者は持っていない。

ナラティヴ・アプローチの担当者の質問を通しての語りは、意図をもっている。吃音からくる影響を明らかにしたり、吃音に悩みつつも自分がこれまでサバイバルしてきた、自分自身のもっている生きる力に気づき、自分が吃音に取り組む主人公になって欲しいとの期待、目的をもって語り合う。いろんな物語をすりあわせることで、よりよい物語を、子ども自身が作っていくの手助けをする目的をもって語り合う。ある意味、操作的だ。

Q 発表者自身の吃音への考え方と、子どもや保護者のニーズの違いをどのようにすり合わせていくか?

A 吃音に対する思いは、どもる人、どもる子どもひとりひとり違うが、共通する思いはある。それは幸せに生きたいということだ。しかし、その幸せに生きることを吃音が阻んでいると考えていることが「吃音を治したい」のニーズの奥にある。だから、どもりを治したいとはっきり言う子どもとは、語り合いやすい。

「治したい気持ちになったのは、いつから?」「そのとき、何があったの?」などの質問を繰り返す中で、その子どもが「治したい」となぜ思ったか、その強さなども分かってくる。「友だちが欲しい」「友だちにからかわれる」「発表がうまくできない」などが出てきたら、「どもりは治せないけれど、その問題なら一緒に考え、うまくいくよう取り組むことができるよ」と伝える。一緒に研究して取り組む課題が明確になってくる。

そのような対話を繰り返していく中で、最初違っていた吃音についての考え方やニーズが、徐々に一致してくる。そのときに大切にしているのは、吃音について、自分が知っている情報は全て、惜しみなく、遠慮なく真実を伝えることだ。吃音は原因が分からず、治療法がないことや、どもりが治らなくても、どもる大人は、様々な仕事に就いて幸せに生きている事実を伝える。

私は自分自身がどもるから、自分の経験で感じたことを話すが、どもる経験がなくても、「吃音と共に豊かに生きている」成人のどもる人に会って、「どもりは恐ろしいことではない」と知っておくことが必要だと思う。吃音の知識やどもる人の情報を共有することがニーズのすりあわせに役立つ。

7 発表を終えて

今回の発表では、ことばの教室の担当であり、吃音の当事者でもある私が、吃音とともに豊かに生きていくために、語る力を育成する事がなぜ必要だと考えたのか、その背景にある自分自身の経験や哲学のようなものをしっかり伝えたいと思っていた。

発表の後、自分が大切だと思っていた自分自身を語ることについて、ことばの教室の担当者の仲間から、「よかったよ」と温かいことばや感想をもらうことができた。

私の転機となった吃音親子サマーキャンプから今回の発表まで、語ること、そして、それを聞いて反応を返してくれる仲間の大切さを十分感じてきたつもりだったが、改めて、その大切さを強く感じた機会になった。

発表の前には、鹿児島の、普段一緒に研究会で活動する仲間だけでなく、吃音親子サマーキャンプで知り合った、全国のことばの教室の仲間が励ましのことばをかけに来てくれた。他の二人の発表者は「先生の応援、すごく多いですね」とびっくりしていた。

発表は少し力んでしまったことが幸いしたのか、普段よりもゆっくりと、間を置いて話したことが、余裕のある態度とみられたようだ。前列に座っていた、たくさんの仲間のうなずきや温かいまなざしの中で、あまり緊張することなく発表することができた。

今回の発表を糧に、子どもたちとそして、仲間とこれからも語り合いながら、吃音としっかり向き合っていきたい。

8 「もっちぃ」のその後

最近になって、Bさんは「もっちぃ」について、このように話した。

担当:人前で一人で発表するとき、緊張する?

B:前よりはしなくなった。

担当:「もっちぃ」は、人前で話すときに、今、どんなことを言ってくる?

B:「もう応援しないよ、自分でできるでしょう」と言ってくる。

担当:もう応援がなくてもできるということ?

B:「私の応援、必要ないわね。ははは」と言っている。「バイバイ」って。

B:「友だちに助けてもらいなさい。私の仕事は今日で終わり」って。

担当:もう周りに分かってくれる友だちがいっぱいできたから、もう「もっちぃ」は必要ないということ?

B:そう。バイバイって、自分で言って、自分でどっか行った。

担当:「もうBには、私は必要ないわ」と言って?

B:そう。「もう応援しないよ、自分でできるでしょう」と言ってくる。

Bさんのこの一連の語りを、どう意味づけていったらよいのか、私は瞬間的には分からなかった。もしかしたらBさん自身も分かっていないかもしれないが、私が意味づけたいくつかの中で、Bさんが多分そうだと言ってくれたのは、「もう周りに分かってくれる友だちがいっぱいできたから、もう『もっちぃ』はいなくても大丈夫」ということだった。

「もっちぃ」は最初、自分がどもることをキャラクター化したわけだが、ここでの「もっちぃ」は、もう吃音そのものを言っているわけではない。あるいは、どもる自分のことを言っているわけでもないだろう。「応援団みたいな感じ」と話した時点で、自分を受け止めてくれるというか、直接支えてくれる存在として変化したのだと思う。それを今回、改めて意識したということかもしれない。

応援団と話した時点では、「どもっても大丈夫」とか「どもってもあなたはいいんだよ」と自分を受け止め、支えてくれる存在がBさんには必要だったのだろうと思う。Bさんがイラストを描いていく中で、また「もっちぃ」を通して話をしていく中で、最初はどもることだった「もっちぃ」が自分を直接受け止め、支えてくれる存在に変化した。今はその「もっちぃ」がいなくてもやっていけるようになったということなのだと思う。

「もっちぃ」の物語の背景には自分がどもることに対する不安感というもう一つの物語があるように思う。それは物語をずっと一緒に作っていく中で見えてきた物語である。それがナラティヴ・アプローチなのだと思う。表面に浮かんでくる物語だけではなくて、物語の背景にあるものを一緒に見つめていくことがやっぱり大事なのだと思う。

先日、「もっちぃ」について話し合う中で、ふと「私、この時は強がりを言ってたかもしれない」「でも、先生に強がりを言うはずないしね」とつぶやいていた。子どもはいろいろな思いをもっていて、いろいろなことを話すけれども全部を理解して話しているわけではないと思う。子ども自身も分からずに話している物語を一緒に追っていく中で、実はこのような思いから話したであろうということが見えてくる。それが実は吃音に対する向き合い方だったりする。

子どもが語る物語の中から新しい世界を作り、吃音と豊かに生きることを目指すためのアプローチの仕方として、担当者が何かを教えるのではなくて、子どもたちが持っているものを一つ一つ確かめていくというのが、ナラティヴ・アプローチや当事者研究のやり方なのだろうと思う。

つながりのちから

~親子のつどいから見えること~

2015年度 第44回全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会・東京大会の吃音分科会で発表したものに加筆したものを「スタタリング・ナウ」NO.254(2015年10月24日)に掲載。 ことばの教室の先生方の研修会で発表!? ことばの教室から離れて久しい私が報告をお受けしていいのかどうか。が、どもる教員として、またどもる子どもと同行させてもらっている身として、その「ゆらぎの道程」を知っていただくのも何かのお役に立てるのかなとの思いでお引き受けし、この7月、東京で報告をさせていただいた。 神戸市立本山南小学校 そだちとこころの教室 桑田 省吾

<はじめに>

私の仕事は小学校の教員。そしてどもりだ。ことばの教室勤務になってから、仕事の上でどもる子どもたちと出会うようになった。その当時から私の中で繰り返されてきた「問い」は(自分のどもりへの理解や視点もままならないのに)「果たしてどもる子どもたちに支援がいるのか」「いるとしたらどんな支援か」、そして「どもりの私が望むようなどもる子どもの支援者に私が近づけるのか」ということであった。

今回の報告時間は25分。今、神戸で関わらせてもらっている「親子のつどい」の概要とそこからの気づきについて事例も盛り込んでの報告。が、つどいのPRでは決してなく、自分のこれまで抱いてきた「問い」を同じ教員同士で共有したいとの思いだったが、果たしてそれができたかどうかは自信はない。

<1>「おおごと」からひとつひとつ

人は何か強い衝撃を伴う出来事があると、普段は漫然としか意識できていなかったことがとてもリアルに顕在化されることがある。が、そこで何かに気づけてもまた日常の繰り返しの中で漫然としていく。自分のような凡夫はその繰り返しの積み重ねでようやく物事がひとつずつ見えてきたのだと思っている。

今回の報告では自分にとって気づきを与えてくれた「おおごと」の紹介とそこから投げかけられたいくつかの「問い」を取り上げた。

おおごと①:教員になる

「泣き虫のあかんたれ」で、学校の先生とおまわりさんを見ると逃げ出すような子どもだった私が教員になって覗いた世界はやはり怖かった。特に教師主導の授業や校則、「あの子は叱らんとわからんのや」という生徒指導系の勢いなどなど。電話もできず、参観日はうろたえ、休み時間になるとたびたび胃薬を買いに学校を抜け出す私に、子どもたちも容赦なく「先生、何言うてるか、わかれへん」と言ってくれた。

教育とは子どもがひとりの生活者として世に出られるようその力を引き出すお手伝いをするところと習っていたが、はじめて覗いた学校現場はいろんな教員の思いが絡み、誰が主人公かわからない世界だった。

そういう私も子どもたちにはできないことを頑張らせつつ、それでもなお自分の弱点は何とか隠し克服しようと奮戦していたのだが、どんどん職員室や同僚から足が遠のき、教室に入るのも怖くなっていった。私自身が「あなたのままではダメだ(=自分もダメだ)」のメッセージの発信者になっており、その中でもがいていたのだろう。子どもたちにとってこんな教員で良かったのか、申し訳ない気持ちばかりだった。

でも、そんな担任だったが、クラスにはいろいろ問題があっても、迷惑をかけあってもOKという雰囲気があった。きっと子どもたちの懐の深さと優しさがそれをOKにしてくれていたのだと今、振り返り思える。

通常学級、生徒指導、支援学級と経験させていただいたが、学校の怖さは変わらないままの頃、私と同じような「あかんたれ」の子どもも来る教室があるという。そんな教室の担当になるように辞令が来たときには、こんな自分でいいのかという不安もあったが、小躍りしそうな嬉しさもあった。

が、それも束の間、ことばの教室の指導の概要がわかるにつれ、ここも同じように教師本位の見方・接し方が大勢であるように感じた。ただ子どもたちはSOSを出してはいたが、全然「あかんたれ」ではなかった。ここでは自分のことも、子どものことも何とかしたい・・・そう自分なりに決心したが、どもりの私が望むようなどもる子の支援者に私がなれるのかという問いは日々どんどん膨らんでいった。

おおごと②:阪神淡路大震災

私がどもる子どもの支援に関わらせてもらうようになった年に阪神淡路大震災があり、その日から教職員も多様な支援活動に参加することになった。今振り返ると現場で良かれと思うことをやみくもにやっていた感が残るばかりで、支援が被災された方々の『自立を支援する』という本来の目的に沿っているのかなど振り返る余裕もなかった。被災地では食料品・日用品などの物資供給や水道・電気・ガスなどの目に見えるライフラインは順調に復旧されていったものの、被災された方々の閉塞感や孤立感は日を追うごとに逆に大きくなっていくのを感じた。

「支援者がしたいことを優先しているのではないか」「気休めや楽しんでもらうだけの支援に変容していないか」「配慮の名のもとの支援が逆にストレスや支援への依存化などのリスクを生み出しているのではないか」「助けたいという思いだけで、長期的な視点を持てていないのではないか」など、支援する側の自己検証が必要不可欠なことを痛感した。そして何よりも「相手の力を心底信じられるかどうか」が一番の問題だった。それは取りも直さず、自分の力が信じられるのかという問いと表裏一体であったのだが。また、自立のための

“もうひとつのライフライン”であろう人と人との「つながり」が、復興最優先の看板のもと、どんどん分断されていくような感覚も私たちの不安をより強めていた。

人のもつ力を心底信じられるかどうか、つながりを分断しない支援、つながりを作る支援とはどんな支援なのか? また問いが増えた。

おおごと③:吃音親子サマーキャンプとの出会い

どもる教員よりも子どもの方が、人前で腹をくくれていたり、自分のどもりを表現するのがうまかったり、個別の学習の場でも子どもから学ばせてもらうことばかりであったが、1対1ということばの教室独特の密室性は何とか改善していきたいと、受け持った当初からグループ活動や親の話し合いを大切にしてきた。が、その中でも、何か違うのではないかという居心地の悪さは続いた。例えば自分が繰り返し使ってしまうこんな言葉に胸が痛んだ。「~してみよか」「がんばったね」「今日の話し合いは良かったよ」「今後もっとこんなことが深まればええね」・・・子ども本位と言いながら、自分がどんな立ち方だったかは明らかだった。心の中に「何とか問題状況を解消したい思い」があり「できない担当者と思われたくない」という思いもあったのだろう。

その頃、吃音親子サマーキャンプというものがありどんなことをされているのかは大阪吃音教室の東野晃之さんが、奈良県で開かれた、全国難聴言語障害教育研究協議会(全難言)の大会での報告で知ってはいたが、自分の苦悩や問いへの示唆がそこにあるとは結びつけることができなかった。どもる子どもの支援を自分本位で小難しく考えていた私を伊藤伸二さんは吃音親子サマーキャンプに誘ってくださった。

参加させていただいたサマーキャンプの世界。「何という世界だ!このあたたかく大らかな空気は!」「年1回の出会いで、ふだんの暮らしに向き合っていく力が付く。その力はキャンプのどこからもらえるのか」などなど、私には衝撃ばかりだった。

訓練なんかしなくていい、あなたは自分の宝を磨いていけばいい。そんなメッセージが参加されていた多くの年齢層の方から発せられていたように感じた。

そしてそこでサマーキャンプの「あなたはあなたのままでいい」「あなたはひとりではない」「あなたにはちからがある」というメッセージに触れ、これまでの自分のしてきたことを悔いる思いと自分も救われる思いで深く胸を打たれた。果たしてこんな空気が自分の教室の指導でも実現できるのか、そして自分もこのキャンプのメッセージを子どもたちに伝えられるのか?

◇「指導・支援」から「つどい」へ

どもることは、子どもにとって日々の暮らしの中でとても大変なことで、ひとつひとつどう対処していくかは重大な課題だが、日々の苦戦の向こうにある“自分を知り、活かし、自分らしく生きていく“という親子の本当の願いを応援できるのか。子どもが自分を否定的にとらえることなく、試行錯誤しながらも自分の人生を自分で歩んで行けるための「本当に教育的な支援」が実現できるのか。子どもや保護者を「支援される側」に置いたままの指導や一方的な終了をしない、そんな関わりができるのか・・・そんな問いを繰り返していた私は、サマーキャンプに出会ってから、ことばの教室での指導の柱を次第に「出会い」「つながる」ことをねらいとした「つどい」に置くようになった。

が、サマーキャンプのメニューや内容を真似しても、キャンプで耳にした言葉のやりとりをコピーして使っても、何も同じものはできないことは私でも直感的にわかった。ただ、「場」さえ用意できれば、子どもや保護者のちからで何かが実現していけるのではないかという予感もあった。

◇「つどい」のスタート

指導でもカウンセリングでもない参加者主体の場。不思議なことに子どもたちはここでは自分が出せると感覚的に察知できたのか、すぐに打ち解けていった。

そこでは何よりも「くらしの中でのナマの吃音のこと(実体験)」を飾らず話題にできた。またよく知らなかった自分のどもりを、友だちを鏡として知っていくこともできた。そこでは自分で自分のテーマを見つけることができ、同じテーマを持つ友だちや先輩からジカに学ぶことがどれだけ大きいことか実感することができた。

また大人は、吃音について子どもと話し合う際にはどのような態度で臨むことが望ましいか、本当はどんな支援を子どもたちが求めているかなど、専門書や研修等ではなかなか答えが見つからなかったことも自然な形で学んでいくことができた。「そう、出会いさえすれば・・・」その醍醐味を繰り返し味わわせてもらうこととなった。

おおごと④:地域のつどいへ

◇学校から地域へ

当時、神戸の通級指導は年齢制限がなく、また神戸市外からの通級も可能だったので、比較的つどいの自由さは確保されていたが、市外からの当日参加があれば念のために管理職に了解を取ったりしたし、案内には「どなたでもどうぞ」とは明記できなかった。

が、その形で2年3年と続ける中、他の通級教室や市外の方からの参加希望や、通級はしていないが「出会いの場」を求める方などからよりオープンに参加できる場を求める声が次第に多く聞かれるようになってきた。

そんな声に対してまずは「自分たちにできること」だけでもと同じ思いを持つ仲間とスタートしたのが地域の福祉センターを借りて開催する親子のつどい『ほおーっと』だった。

そこに参加する子どもは、幼児から大学生、成人まで。多くは幼児からの参加で、東は京都や奈良、西は岡山や姫路からの参加もあり、淡路島や雪深い兵庫県の山陰からも早朝暗いうちから出発し参加される親子もあり、「場」を求める思いの強さを再認識させられた。また担任の先生やことばの教室の先生、言語聴覚士の方の参加もある。

つどいの内容はその場その時の参加者が織り成す出会い方と共働で形作られていて、親のグループでも子どものグループでも、ベテラン参加者が、まだ参加回数の浅い方を中心にして自然な交歓を行っている。このつどいで大切にしていくべきことは何なのか、問いながら毎回の出会いを楽しんだ。

<2> つどいの場で

地域でつどいを開くようになって、あらためて学校には自縛も含め制限が多かったのだと気づき直せた。当日どなたが来られるわからないドキドキはあったが、自由でゆったりとした雰囲気の中で純粋に出会いの良さを知っていくことができた。そこに同行する大人も具体的な打ち合わせをするわけではなく参加者とのやりとりの中で自然とつどいのあり様を具現していった。

◇ゆるさ

「場」の敷居が低く長期的に参加できることがいちばん大切なことなので、息切れしないような気楽なかたちが何よりも大切だった。そして息の長い同行ができるためには子どもや保護者との「対等な関係」や「依存する関係を作らない応援」が不可欠だ。またより豊かにつながっていくには、いつ来ても、来なくてもいいという“ゆるさ”も大切に思うようになった。「ゆるいからこそつながれる」という感覚は教員にとっても新鮮だった。

◇何もしない

場さえ良ければ計画や準備など「何もしない」でいいと思えた。ではその「場の空気」、それを決めるのはその場にいる人たちの立ち方、それだけ。参加者は構えず丸腰で出会い、共振し、自然体でナマの声に耳を傾けられる・・・互いに敬意を表し、責任を共有し、問い学び合える関係であり続けられるよう自然と心するようになった。話題も誰かが勝手に決めるのではなく、ひとりの発言があると、それを受け止め、その中で興味を持ったことを問い返していく・・・その繰り返しが豊かな対話を生み出している。子どもの内なるちからを信じ、それが自然に引き出されるのを願い、応援は「ことば」だけではなく「からだ」全体で示していく。そしていちばん大事なことは、互いの本当に求めているものに気づき合い、それに添っていけることを大切にすることだと気づいていけた。

子どもが当事者のつどいに参加すると聞き「そんなところはただの傷のなめ合いだ」と否定されていたお父さんが、つどいの空気に触れ「これは子どもにとっても私にとっても大切な場所」と今は率先して参加してくださっている。また、子どもを参加させるなら、まず自分が吃音のことをもっと知らないとと、どもることの理解をスタートされたお母さんもいる。参加後は家庭で吃音の話がうんとしやすくなったとのことである。

今、高校生のHくんは幼児期に参加してからほぼ3年おきぐらいで顔を出す。近況報告にと言うよりは、自分の数年取り組んできたことをつどいの空気に晒してみて、何やら納得して、またふだんの生活に帰っていくという感じである。

毎回参加する子、初めての子、3年ごとの子が織りなす場と時間。それもまた、つどいの「ゆるさ」がなせる技だと思う。できれば早期からそんな空気を体感してほしいと思うし、中・高生になって悩みの渦中に入った時でも足を向けてほしいと思っている。

<3> つながりのちから

◇理解者がいる

年に数回しか出会わない子どもたちが、自分のテーマと向き合いながら一日一日を過ごせていることはすごいことだと思う。しかもきっと孤軍奮闘しているのではないと確信している。

それは、つどいに一緒に参加できた両親や兄弟が居てくれることはもちろん、「毎日会えなくても、どこかに理解者がいてくれると思えるだけで、自分なりにやっていける」という思いを、子どもたちが身をもって示してくれているからである。

◇つながりのちから

そんな様子を確かめられるにつけ、子どもたちは誰もが心に健全なるエネルギーを持っていて、それが明かりのように互いの個性を輝かせている。そこで感じたことを生活の中で行動に移してみて、もし転んでもそれはただの失敗ではなく、逆に「つながりのちから」「自分のちから」に気づくチャンスとなっているのだなと思う。日々の暮らしの中で、たとえ「個のちから」に自信が持てなくなるときがあっても、また「つながり」の中で自分の本来もつ素敵なちからに気づき直して、それを育んでいってくれる。あらためて「出会い」「つながる」ことの「ちから」の大きさを感じている。

◇実はおとなの方が救われている

子どもたちは出会いからいろんなちからを発見し生活の中で活用していってるのだが、そんな子どもたちは私たちどもる大人にとって「学びのよき先達」なのである。きっとどもる大人たちは「自分が子どもの時にそんなふうに吃音を受け止められなかったな」「ホンマ、えらいやっちゃらやなあ」などと羨望の目で見ながら子どもたちからエネルギーをもらっている。そして改めて自分の吃音を学んでいる。しかも私たちの体験を受け取ってもらってもいる。大人のセルフヘルプグループに参加していなかった私は、どもる子どもたちにテーマを共有してもらいながら、子どもに自分のちからを開いてもらってきた感が強い。

また教員としての私は、つどいで相手のちからを信じれて、全部をポーンと任せられたとき、ふわーっと気持ちよく新たな世界が開けたような気がした。「教員は指導しないといけない」ではなく「相手に任せ」「何もしない」でいい ~ そう、教員になってからずっと模索していたのはこれだったんだ。

<4> カルピスの原液

「仲間と出会える場がもっと身近にほしい」「これなら私たちにもできる」という思いが参加者の中にも起こり、つながりのネットワークが広がっている。それに共感してくださったお母さん方が、自分たちにできる方法を考え、しかも同じハートで他の子どもたちにも向かおうとしてくださっている。それだけではなく、学級通信や学年だより、町の広報誌などで「吃音の情報」を発信する子どもやおかあさん、どもる大人の方々とレクレーションを企画し交流する方々、みんなで吃音親子サマーキャンプにも行こうと参加を呼びかける方々・・・。思い切ってつどいに参加した第一歩から後、どんどんネットワークを広げられている。

演出家の秋元康氏は「カルピスの原液を作らないといけない。それは最初から薄く、広くをねらうのではなく、濃いものを作れば必ずそこから派生して広がっていく」と言う。吃音親子サマーキャンプで私が味わったカルピスの原液は変質させずに「ほおーっと」に輸送できたか、そしてお母さん方は原液のまま地域に持ち帰り、ご近所でも同じ味のカルピスを味わってくれているだろうか。

<5> あなたにはちからがある

◇「弱さ」のちから

「私は弱さには自信がある?」と言うと変だが、私は「力」や「強さ」を求めては逆に不安定になる体験を繰り返してきた。が、意外なことに私の「弱さ」がつながりを作ってくれた。そして気がつけばその中にある「ちから」も私に与えてくれていた。

自分にも相手にもなかなか言えなかった「あなたにはちからがある」というメッセージ。でも、言われた方が「えっ、そんな力なんてないです」と言おうとも「弱いままでいい。弱さが媒体となってくれ、それがつながりの中で活かされる」。だから「あなたはそのままのあなたでいいんです」と今は言える気がする。

<6> 危機感の中、大切にしたいこと

学校現場にいながら、今の特別支援教育の流れには大きな危機を感じている。それは子どもの様子ではなく、教員の立ち方に。今回の報告はつどいに至る経緯を例に挙げながら、教員の立ち方、おとなの立ち方について共に考えたいと思った。 が、全難言大会での発表後の意見交流で頂いた質問の多くは、「より子どもが変わるプログラムは」「子どもがもっと話すにはどうしたらいいか」などだった。

子どもだけに一方的に練習を押しつけるような指導や目先の変化を求める支援への深い反省から『自立活動』という一人一人の持ち味を伸ばすという教育理念に方向転換されて久しいが、それがなかなか根付かないどころか、またもとの弱点補強の考え方(養護・訓練)に流れているように思えてならない。

どもる子どもの支援の柱は「セルフヘルプ」や「教育的支援」であり、「治療・訓練モデル」ではない。つどいの中にも見つけられる「子どものちから」「つながりのちから」はきっと、ことばの教室の個別指導も含めた学校教育全体の中でこそ見つけ深められていかれなければならない。

支援者が単に「悩みや不自由のない生活」を理想としていたら、本当の支援はなかなか実現しないことは、阪神淡路大震災での復興支援の中で痛感してきた。

子どもや私たちの本当に「豊かな生活」「豊かな生き方」とは、そして「豊かなつながり」とは。それを誰かに教えてもらうのではなく、対話しながら一緒に問うていけることを大切にしたいと思っている。

どもる子どもたちとの活動を振り返って

【第45回全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会・島根大会】

どもる子どもたちとの活動を振り返って

島根県江津市立青陵中学校通級指導教室 教諭 森川和宜

2016年の7月、全難言島根大会が出雲市で開催され、私は、この大会の吃音分科会の提案発表をしました。当日は、コーディネーターとして伊藤伸二さんに分科会の進行・指導講評をしていただきました。

会場には、約90名の参加者(県内外を合わせ)があり、3つの提案発表後は参加された方からの質問や感想が途切れることなく続き、時間が過ぎるのがとてもはやく感じました。私自身このような大会での発表の経験はなく、自分の中では落ち着いていると感じていても体は正直で、マウスを握る手が震え、そのため、画面が切り替わらないことに動揺しながら、やっとのことで25分間の発表を終えることができました。

滉介さん(仮名)の心の成長や保護者の思いについて紹介します。

Ⅰ 島根大会発表に向けて

島根大会の発表者が決まったのは、2015年の4月でした。島根県聴覚言語障害教育研究会中学校部会で吃音分科会の発表を行うことになり、当時、島根スタタリングフォーラムの事務局をしていた私が発表することになりました。

昨年度私は、現在の学校に転勤したばかりで担当する子どもの中にどもる生徒はいませんでした。そのため、これまでにかかわってきたどもる生徒との活動の様子と大学生、社会人へと成長した子どもたちの姿について発表しようと考えていました。過去の資料(指導記録など)を振り返ったり、直接子どもと会って当時を振り返ったり、卒業後の様子や現在の暮らしについて話を聞いたりしました。中学生時代が一番しんどかったと振り返る子どもや、高校時代は暗黒の時代でしたと振り返る子どもなど様々でしたが、現在は社会人や大学生として立派に暮らしている姿に出会い、改めて「吃音があっても大丈夫」と感じさせてくれました。

発表の原稿をまとめていく中で、滉介さんと出会いました。現在指導を行っている滉介さんについて発表することで、皆さんから意見をいただき、それを滉介さんとの時間に活かしていきたいと考え、当日の発表では滉介さんとの関わりだけの発表にしました。

Ⅱ 島根大会発表

ここでは、島根県大会で発表した原稿を載せます。文章が重なる部分もあり、読みにくい面もあるかもしれませんが、ご了承ください。

~発表原稿~

仲間や周囲の人との出会いによる暮らしの充実を考える ~中学生との関わりを通して~

1 はじめに

島根県では、約20%の中学校に通級指導教室が設置され、通級による指導の対象となる生徒をそれぞれの教室で指導している。現在、これらの教室で指導を受けているのは、LDやAD/HDなどのある生徒が多く、言語障がいで指導を受けている生徒は少ない。私が担当している教室でも、吃音で指導を行っている生徒は毎年数名である。島根県の通級指導教室では巡回指導を実施しており、担当者が生徒の在籍校へ訪問し、指導を行っている。そのため、どもる生徒同士が出会う機会も少ない。中学校は、入学する際、複数の小学校から児童が集まってくることが多く、小学校までは小さな頃からの繋がりの中でなんとなく受け入れられていた話し方であったり、一定の自己理解ができていたりしても、新たな友達や環境のもとで再び悩みを大きくすることがある。また、授業や部活動の時間に通級による指導を受けることに抵抗を感じる生徒もおり、指導に至らないケースもある。一方で、通級による指導の時間をとても楽しみにして、笑顔で通ってくる生徒も多い。さらに教科担任制ということで、生徒は様々な教職員との学習や活動の場があり、良き理解者を増やすチャンスでもある。

私は通級指導教室を担当し9年目を迎えた。この間、たくさんの子どもたちやその保護者、担任の先生、他の通級指導教室担当者との出会いを通して、子どもたちやその周囲の人たちの思いに触れることができた。今、私が子どもに向けるまなざしは、今までかかわってきた様々な人たちとの出会いによって身についたものである。

今日は、私が今までに出会ったどもる子どもたちの中で、『中学校に入学する際、指導の継続を希望しなかったが、学校生活を送る中で指導を再開した生徒』を通して、生徒と共に活動する中で学んだことや、本人やその周囲の人たちの心の変化について発表したい。

2 概要

(1)滉介さんとの出会い

滉介さんは、現在中学3年生の男子生徒である。滉介さんは小学4年生の時、学習発表会でセリフが出ないという体験をした。約1年間一人で悩んでいたが、5年生の担任の先生に「ことばが出にくいの?」と聞かれ、自分のことばについて話をすることができた。小学校5年生の1月から巡回指導を受け始め、通級指導教室担当者と自分自身の吃音について話し合ったり、得意な活動を楽しんだりすることができた。中学校入学後は、巡回指導は希望せず1年間を過ごした。

ところが、2年生になると発表でことばが詰まったり、友達との関係に悩んだりする中で吃音に対するマイナスの思いが大きく膨れ上がった。「学校へ行きたくない」という思いが大きくなった滉介さんの様子を心配された両親が知人に相談し、数日後、両親が通級指導教室に来られ、滉介さんの様子について話をされた。

滉介さんは吃音にとても悩んでいて、「どもる自分は駄目だ」「吃音さえなくなれば…」「手術してでも治したい」と思っていることや、「周囲の視線が気になるから校内で通級担当者と出会うことは絶対に嫌だ」「別の学校(通級指導教室設置校)であれば会ってもいい」と思っていることを話された。また、滉介さんが学校に行けなかった日に、お父さんが一緒に登山をしたことを話された。

「大自然を見れば吃音で悩んでいることが小さなことだと感じてくれるのではないかと思い、一緒に登りました」ということだった。また、お母さんは「滉介が元気がないときに励ましても『本人じゃないと分からない』と言われると、どう声をかけてあげていいかわからなくて。私も吃音についてもっと勉強したいのですが」と話をされた。ご両親の話を聞き、滉介さんはとても大切に思われ、愛されていることを感じた。「大丈夫!」根拠はなかったが、そんな気がした。

日程を調整し、6月のある朝、滉介さんがお母さんと一緒に通級指導教室にやって来た。滉介さんの表情は硬く、私の質問に答えるときも隣に座っているお母さんを見たり、しばらくうつむいて小さな声で答えたりしていた。好きなことは魚釣りで、学校では日直の司会がしんどいことなどを話してくれた。また、「どもる人に会ってみたい」「どもる人はどんな学校生活を送っているのか聞いてみたい」とも話してくれた。

滉介さんにとって、同じどもる仲間と出会うことが必要だと感じ、秋に予定されていた島根スタタリングフォーラムを紹介した。お母さんはとても興味をもたれていたが、滉介さんは興味をもちながらも少し不安そうな様子だった。

1学期の終わり、滉介さんの学校では学級弁論大会が開かれた。この学級弁論大会は、クラス全員が自分の体験したことや感じていること、考えていることなどをみんなの前で発表しなければならない。滉介さんにとってはとても高いハードルだった。弁論文は書いたが、当日は学校を休んだ。保護者からの要望もあり、担任の先生はクラスのみんなに滉介さんのしんどい思いを伝えた。

「誰もが不安や悩みを抱えているものだけど、今、滉介さんは発表のときや自分の思いを伝えようとしたときにことばが出ないことがあり、その時に周りのみんなが『何か思っているのではないか』と感じて悩んでいる。その様な場面を見かけたら温かく見守ってあげようね」と話をされた。

このことがきっかけで周囲の友だちの雰囲気に変化を感じ、滉介さんの気持ちは楽になり、夏休みをはさんだ2学期の開始も好調だった。

担任の先生と話す機会はあっても、指導に至っていない滉介さんとは出会う機会もなく、やがて秋になった。私は、滉介さんのお父さんに連絡を取り、島根スタタリングフォーラムの案内を渡した。最近の滉介さんは気持ちも安定していて、がんばって学校へ通っていることを教えてもらった。 フォーラムには大阪より伊藤伸二さんも来られ、どもる子どもたちが参加するので、ぜひ滉介さんにも参加してほしいことを伝え、参加申し込みの連絡があることを願いながら待った。申し込みの連絡があったときはとてもうれしかった。フォーラムに参加する仲間との出会いを通して、滉介さん自身が吃音に対して今までと違った視点を見つけてくれるのではないかと感じたからだった。

(2)島根スタタリングフォーラムに参加した 滉介さん

スタタリングフォーラム当日、受付に来た滉介さんの表情は少し硬かったが、話しかけると笑顔も見られた。フォーラムが始まり、『出会いの広場(構成的グループエンカウンターのような時間)』では、穏やかな雰囲気の中で活動する滉介さんに少しずつ笑顔が見られていった。『伊藤さんと話そう』の時間には、伊藤さんの体験してこられた話を聞いたり、伊藤さんと子どもたちとのやり取りを聞いたりする中で、自分と同じ思いをしている仲間の存在を知ることができた。グループ活動(中学生以上グループ)では、どもりながら話をしている同じ中学生や高校生、OB、OGの人の話を聞くことができた。

この時、滉介さんは今までの自分の体験や吃音に対する思いを聞いてもらって「俺もそうだったけ~。中学校が一番しんどいけ~」と思いを受け止めてもらい、「でも今は吃音が僕の長所だから」と堂々と語る先輩を見て「先輩のような人になりたい」「どもってもいいんだ」と思えるようになったことを後に話してくれた。また、OBから「しんどいことが多かったのは中学・高校だった。でも、楽しいと感じたのも中学・高校だった。卒業して大人になって、同窓会で集まったとき、楽しかったと話せるような中学・高校時代を過ごして欲しい」との話も聞くことができた。

2日間のフォーラムを終え、帰宅する際の滉介さんとお母さんの表情は受付に来られた時の表情とはあきらかに違うものだった。その姿から、滉介さんの吃音に対する見方・受け止め方に変化が生まれたことを感じた。

(3)巡回指導開始

フォーラムが終わった次の日、滉介さんのお母さんから連絡があった。「滉介が通級(巡回指導)を受けたいと言っているのですが…」ということだった。周囲の視線を気にして在籍校での指導を嫌がっていた滉介さんが、在籍校での指導を希望しているという気持ちの変化に驚いた。時間帯も放課後(頑張っている部活動の時間帯)に指導を受けたいと言っていることにも驚いたが、滉介さんが「通級がある日は朝練に早く行くから大丈夫」と言って自分で時間を生み出そうとしていることを聞いて、内面と向き合おうとしている姿が垣間見られ、とてもうれしく思った。

11月より、毎週1回放課後の巡回指導を開始した。滉介さんは、相談室に入り私と目が合うといつもいい笑顔を見せる。その笑顔に毎回癒される。「今週はどうだったかね?」と聞くと、「出にくいときがあります」と小さな声で答えることが多い。島根スタタリングフォーラムに参加し、「どもってもいいんだ」と感じていても、授業の発表の場面でことばが詰まり、言えない時間が長くなると辛い思いをしてしまう。滉介さんはこの気持ちを指導の時間に話してくる。私はこの思いを受け止めながら滉介さんとの時間を過ごしている。

私が巡回指導を行う上で大切にしていることは、

◇滉介さんが安心して自分の思いを表現できる場とする。

◇滉介さんが自分自身を振り返り、自分とはどのような人物であるかを見つめる場とする。

◇滉介さんが得意なこと、苦手なことに主体的に取り組むことができる場とする。

である。また、私自身も滉介さんとの活動を通して自分自身を見つめていきたいと考えている。ここで、巡回指導での滉介さんとのやり取りについて2つ紹介したい。

①エピソード(「家の仕事をしたいと思って」)

<背景>

滉介さんが2年生の12月、学校での出来事や期末テストの結果などの話をする中で、進路についての話題となった。「滉介さんは中学校を卒業したらどうしたいの?」と聞くと、「高校に行きたいです」との返事があった。「どこの高校に行きたいの?」と、私は近隣の高校をイメージしながら聞くと「隠岐の高校へ行きたいです」との答えが返って来た。予想もしなかった高校の名前が出てきたので驚きながら「どうして隠岐の高校へ行きたいの?」と聞くと「環境を変えたいと思って」と話してくれた。

2学期末の保護者懇談のとき、滉介さんが隠岐の高校へ行きたいと思うようになったきっかけをお母さんが話してくださった。

「フォーラムが終わった次の日、隠岐から参加していた子のお母さんから電話があった。滉介さんのことを家で話をしたら、その子の兄がどうしても滉介さんと話がしたいと言ったので、滉介さんは、そのお兄さんと話をした。その中で『隠岐はいいところだから隠岐へおいで』と誘われた」

とのことだった。このことがきっかけで滉介さんは進路について考え、「隠岐へ行きたい」という思いを強くしていったのだそうだ。両親は突然の話に驚きながらも、隠岐の家族に感謝の気持ちをもち、「滉介さんの思いを大切にしていきたい」と応援しておられた。

<エピソード>

2月に入り、校内でも3年生の受験の話題が聞かれる頃、2016年度県内公立高校志願者数が新聞で発表された。その新聞の記事を見ながら進路の話をした。「以前、隠岐の高校に行きたいと言ってたけど、今も変わらないの?」と聞くと、「最近は近くの学校でもいいかなって思うようになりました」と穏やかな表情で話した。

2016年の4月、滉介さんは3年生になった。滉介さんの学校では進路説明会が開かれた。2日間をかけて近隣の上級学校等の教員がそれぞれの学校の特徴などの話をされる。その説明会後、滉介さんと進路のことについて話をすると「○○高校へ行きたいと思います」と具体的な学校名をあげて答えた。「何で○○高校なの?」と聞くと、「家(会社)の仕事をしたいと思って」との返事だった。

<考察>

環境を変えたいと思って進路を考えていた滉介さんが、自分の将来を考え、それに向かうための進路選択をしようとしていることが嬉しかった。

滉介さんははじめ、進路を考える上で「環境を変えたい」という思いを重要視していた。これはどもる自分自身を否定し、周囲との関わりに悩んでいたからだと考える。その滉介さんがどもる先輩や仲間と出会い、どもる自分自身を肯定的に見つめることができるようになったことで「環境を変えたい」という思いが小さくなり、吃音だけではなく自分自身の将来に目を向けて進路について考えることができるようになったからだと考える。

滉介さんは悩みながら進路について考えてきた。その中で変わらなかったのが“家族の応援”だと感じる。滉介さんの思いに寄り添いながら常にそばにいてくれる存在があることで、滉介さんは安心して悩むことができたのだ。今後滉介さんがどのような進路を選択していくかは分からないが、進路について悩んだ経験と、滉介さんを応援している周囲の人たちの存在が、今後も滉介さんの支えとなっていくと確信している。

②エピソード(「発表してみようと思います」)

<背景>

今年も弁論の季節となった。1年前の滉介さんは、「吃音を手術してでも治したい」「どもる自分は駄目だ」「なぜ僕だけ」と自分自身を否定しながら暮らしていた。お母さんの励ましのことばも「本人じゃないと分からない!」と素直に受け入れることができないこともあった。しかし、この1年でどもる仲間と出会い、先輩の話を聞き、周囲の人の温かいまなざしを受けて「どもってもいいんだ」と思えるようになっていた。

<エピソード>

5月中旬、最近の様子(吃音、学校生活など)について話をした。その中で、「今年もまた弁論の時期が来るけど」と弁論の話題を振ってみると、滉介さんは弁論に対する不安な思いを語ってくれた。私はその思いを聞いた後、「去年の学級弁論の日は休んで、担任の先生から滉介さんのしんどい思いをクラスのみんなに伝えてもらったけど、今年は自分で思いを伝えてみたらどうかと思うんだけど。もし、吃音や自分の思いについて発表するなら、先生にも何かできることがあるかもしれないけど」と私の思いを伝えた。

私は、滉介さんの中に自分自身のことを語るエネルギーが蓄えられているのか不安もあったが、今の滉介さんなら弁論に向き合えるのではないかという期待もあった。約1か月後の6月、再び弁論について話をすると「発表してみようと思います」との返事だった。とても真剣な表情で答える滉介さんから、強い思いを感じることができた。

<考察>

滉介さんはこの1か月の間、弁論で吃音や自分の思いを発表しようか迷っていた。しかし、お母さんに相談し「いいんじゃない。発表してみれば」と背中を押してもらうことができた。

今回、滉介さんが自分の思いを弁論で発表してみようと思えたのは、どもることも含めて自分自身を肯定的に受け入れることができるようになったことや自分の思いをみんなに知ってほしいという気持ちが強くなってきたこと、みんなと同じように弁論から逃げたくないという思いが強くなったことがあげられる。また、周囲の人が滉介さんのことを分かってくれ、応援してくれていることも素直に受け入れられるようになり、このクラスなら自分の思いを聞いてくれ分かってくれると感じたことが発表に向かうエネルギーへと繋がった。

3 島根スタタリングフォーラム

今回の発表で何度も出てきた“島根スタタリングフォーラム”とは、どもる子ども、その保護者、教師の集まりである。毎年開催し、2016年秋で18回目となる。このフォーラムの講師には、毎年、伊藤伸二さんに来ていただいている。また、スタッフとして県内の通級指導教室担当者等が子どもたちや保護者の活動を支えている。子どもたちは、スタッフの「どもることはいけないことじゃないよ。どもっても大丈夫だよ」というまなざしの中、仲間(フォーラム参加者)との話し合いや活動を通して、じっくりと自分自身を見つめることができる。このフォーラムはどもる子どもだけでなくその子どもを支える周囲(保護者、きょうだい、通級担当者)の思いも支え、育てていると感じる。

フォーラムには様々な年代の子どもたちが集まってくる。自分より年下の子どもたちの姿に、過去の自分を重ね合わせ優しく関わり、同世代の子どもたちとは仲間として同じ悩みを語り合い、先輩の姿から未来の自分をイメージすることができる。相談していた子どもが、やがて話を聞いてあげる役割に代わっていく。

昨年度の第17回島根スタタリングフォーラムでは、“出会いの広場”に始まり、“伊藤さんと話そう”、“グループ別活動(話し合い)”、“キャンドルの集い”、“早朝登山”、“グループ活動(作文タイム)”、“冒険の森”を楽しんだ。作文タイムでは、普段作文を書くことが苦手な子どもも2日間の活動や今までの自分自身を振り返ることで文章を書くことができる。このことは、日頃から吃音や自分自身について見つめている子どもたちだからできるのだと感じる。また、発表の場面では、周囲の温かい眼差しの中、どもりながら最後まで自分の思いを伝え、聞いてもらう体験をすることができた。

また、親グループでは、伊藤伸二さんと一緒に2日間、長い時間じっくりと吃音に向き合うことができた。初めて出会った保護者同士でも、同じ悩みをもつ親として本音で語り合う。吃音に関する悩みから子育てに関する悩みまで語り合うことができた。「吃音が治らないと聞いたときはショックでしたが、2日間のフォーラムを通して“治らないものは仕方ない”と覚悟を決めることができました」「吃音について子どもと話すことが増えました。子どもの吃音も変化してきて不思議とどもらなくなってきたように感じます」と話してくださった保護者の方もあった。

参加者の声(中学生以上グループより)

・初めて自分以外のどもる人と出会い、いろいろな話を聞くことができた。これまでは、「吃音は悪いもの」としか思えなかったけど、良いものとも思えるようになってきた。

・どもる人はやはり少数派。すごく小さい頃からずっと参加してきて、今は吃音以外のマイノリティの人たち(いろいろあるけど)に対しても目が向けられるようになっているし、通じるところがあることを感じる。

・ここに来て安心できる仲間と出会って、いっぱい話を聞いて、「よし、自分もがんばろう」と思う。でも山を下りれば明日からまた現実が待っているというのも事実。日々いろんなことがあるけど、またスタタリングフォーラムで仲間に会おうと思ったらそれでいい。

・ここに来ると安心する。来年も、これからも来たいな~と思う。

島根スタタリングフォーラムが長く続いているのは、このフォーラムが良き仲間と出会い、吃音を治すことにこだわらず、ありのままの自分を受け入れてもらえる居心地の良い空間であることがあげられる。代々受け継がれているこの思いを大切に、吃音に悩んでいる子どもやその保護者に「吃音があっても大丈夫。たくさん話をしていくことが大切であること」「人と繋がることの喜び」を伝えていきたい。

4 おわりに

今回、中学生という時代を現在生きている滉介さんについて発表するにあたり、発表をしてもよいか本人や保護者に確認したところ、快く「いいですよ」と返事が返ってきた。吃音を「手術してでも治したい」と言っていた滉介さんが、今は吃音を自分の個性の一つと考え、暮らしている。

私はどもる子どもたちとの活動や島根スタタリングフォーラムでの出会いによって子どもたちや保護者の方から様々なことを学ぶことができた。「吃音のせいで…」と考えていた子どもたちが、仲間との出会いや周囲の人との関わりの中で悩んだり受け入れたりする経験を通して、「吃音のおかげで…」という見方に変わっていく姿と出会うこともできた。自分を語り、周囲と繋がる。吃音があることで苦労することもあるかもしれないが、吃音や自分自身を否定するのではなく、周囲の人と支え・支えられる関係の下、暮らしていってほしいと思う。

“吃音”を通して生まれたこの繋がりに感謝し、これからも子どもや保護者の思いに寄り添いながら、子どもを中心にその周囲の人たちも共に心豊かに暮らしていけるよう歩んでいきたい。

~発表終了~

Ⅲ 大会当日

大会当日は、この発表に加えその後の滉介さんさんの様子についてお話しました。

学級弁論で自分の思いをクラスのみんなに伝え、クラスのみんなから学級の代表として校内弁論への推薦を受けた滉介さんは、『自分を受け入れること』と題した弁論を発表することになった。学期末懇談の場では、弁論を発表することは覚悟を決めて話してくれたが、私とお母さんが「聴きに行きたいな~」と伝えても首を縦に振ってくれませんでした。その後、私は滉介さんの弁論をこっそりと聞きに行こうかどうしようか悩み続けていました。発表当日の朝、お母さんから連絡があり、「今滉介が家を出ました。先生には照れて言えなかったことを私が代わりに伝えます。『今日の弁論は、今まで支えてくれたみんなに感謝の気持ちを伝えられるように頑張りたい。もしよかったら先生にも聴いてほしい』と言っていました。私も聴きに行こうと思います」とのことでした。私の悩みはなくなり、滉介さんの学校の校長先生に校内弁論を聞きに行きたいという思いを伝えると「いいわ~ね。来んさい」と快く受け入れていただきました。

体育館に入ると、校長先生が声をかけてくださいました。他の先生方も私が弁論大会の会場にいることの理由を知っておられるような雰囲気で、滉介さんの弁論に注目されていました。しばらくすると滉介さんのお母さんも体育館に来られ、滉介さんの姿を見守っておられました。体育館のステージで堂々と発表する滉介さんの姿に勇気をもらいました。発表が終わり、フロアーに降りた滉介さんとお母さんの間には声にはない思いの伝え合いがあったように感じました。

私の発表が終わり、質疑応答の時間には、自身がどもっていて小学生の頃に通級による指導を受けていた方の経験や他県の通級指導教室の取り組みの紹介など、多数発表していただき、充実した時間となりました。

今回吃音分科会に参加していただいた方は、島根県からの参加者を除くと中学校からの参加者はほとんどありませんでした。これは、他県の中学校にことばの指導を行う通級指導教室がまだあまり設置されていないためだと考えられます。また、島根県ではどもる生徒も指導の対象となっていますが、昨年度、吃音で指導を受けた生徒は11名でした。指導を受けている生徒の数は少ないですが、滉介さんのように通級指導教室と繋がるときは大きな悩みを抱えておられることが多く、子どもやその保護者が必要とする時に近隣の通級指導教室で指導ができる体制を整えておくことが大切だと考えます。そして、吃音があっても明るく元気に暮らしていけるよう支えていけたらと考えます。

Ⅳ おわりに

この度、「スタタリング・ナウ」への寄稿が決まり、島根県大会への取り組みについて振り返ることができました。滉介さんとの出会いは、吃音に悩み「吃音を手術してでも治したい」と思う滉介さんとその滉介さんを支えるご家族との出会いでした。初回相談の時、根拠のない自信「滉介さんは大丈夫」と感じたのは、滉介さんの思いを大切にしながらも、どもる滉介さんを丸ごと愛しておられるご両親の姿があったからだと思います。 今年度の1学期末の懇談で、お母さんが「先生方に出会えて本当に良かったです。皆さんに出会えていなかったら、今でも苦しい思いをしていたと思います。吃音を否定して『治したい!』と思っていたときは、本当につらかったです」と滉介さんの顔を見つめ話された姿が印象に残っています。そして、「いろいろな方に助けてもらったので、今度は私たちが何かできることがあったら力になりたいと思います」と話してくださいました。

この思いの循環が島根スタタリングフォーラムを支えています。子どもたちは仲間との出会いを通して吃音に対する見方、考え方を学び、保護者も先輩保護者の体験を聞いたり、思いを受け止めてもらったりすることで次へ向かうエネルギーを蓄えていかれます。また、担当者も子どもたちや保護者の思いや姿に触れることで自分自身の吃音に対する見方や考え方を学んでいます。

滉介さんとの関わりは今後も続いていきます。通級担当者としての関わりは残り少なくなりましたが、過去にかかわってきた子どもたち同様、今後も繋がっていきたいと考えています。そして、その姿から学んできたことを根拠として、これから出会う子どもたちや保護者の思いに寄り添っていきたいと思います。滉介さんの弁論原稿を紹介します。

自分を受け入れること

皆さんは、自分の短所を長所として考えることができますか?

僕は、自分の吃音をどうにもならない短所と思い、いつも「自分に吃音があったから」とか「吃音さえなかったら」などという事を考えていました。その吃音とは、自分が話したいときにことばが出なかったり、ことばに詰まってうまく発表ができなかったりという事が起こる、僕が小学生の頃からあった自分の個性です。その個性が僕はとても嫌で、「何で自分にだけそんな吃音なんかがあるんだろう」と思っていました。

そのまま僕は中学校に入学し、いつもそのことのせいで悩まされていました。そして僕は、吃音のことがものすごく嫌になり、ことばを一言も言いたくなくなり、学校に行くのも、人に会うのも嫌になった時がありました。

そして僕は中学2年生になりました。その時も、会話をすることや発表をすることがとても嫌いでした。それがもっとひどくなり、僕は吃音が嫌で学校を休むことが何回もありました。その時は、僕がことばが出ないことを人に知られることがとても嫌でした。しかし、母が先生に、「吃音のことをクラスのみんなに伝えてください」と言ったことを知り、本当にショックで学校に行きたくなくなりました。しかし、母と話をして学校に行く事になりました。学校に行くと、みんなが僕の吃音のことを知っていると思うとその場に居づらくなりました。しかし、発表できなかったときに、これまでとは違って「大丈夫だよ」と言ってくれた時はとても嬉しかったです。

それでもまだ不安が残っていた僕は、島根スタタリングフォーラムに参加し、小中学校の時に吃音に悩んでいたという人たちの話を聞きました。そこで僕は、新しい考えを見つけることができました。それは、吃音でどう悩んだか話をしている人の中で「自分は吃音を長所だと思っている」という一言を言った人がいたことです。その人も僕と同じで「小中学校のときはとても吃音で悩まされていた」と言っていました。しかし、考え方を変え、ポジティブに考えるようになり、もっと世界が広がって、吃音のことを考えることが少なくなったと言っていたのを聞いて、僕はネガティブに考えすぎていたんだと思いました。

それからは、「吃音のせいで」とか「吃音さえなければ」というようなネガティブな考え方をやめて、「吃音があったから」とか「吃音のおかげで」などのポジティブな考え方をするようになりました。すると吃音のおかげで人の気持ちを考えられるようになったり、少しずつだけど人の気持ちが分かるようになりました。

昔は、自分に吃音があったから、吃音さえなくなればというネガティブなことを言ったり、考えたりしていたけど、どもる人の話を聞いたことで吃音に対しての考え方も変わり、それにネガティブなことばも少なくなっていると思います。まだ、ポジティブなことばを言う事はあまりできないけど、これからはもっと吃音を受け入れられるようになっていきたいです。

僕は吃音という短所があったからこそ、分かったことがたくさんありました。これからは、吃音を僕自身として考えていきたいと思います。

吃音を生きるということ

~子どもたちのレジリエンス~

千葉市立花見川第三小学校 ことばの教室 黒田 明志

2016年7月28日に行われた第45回全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会島根大会の吃音分科会で発表した経験と実践を報告します。

はじめに

島根県出雲市で行われる全難言協の全国大会で、私が提案することになった。伊藤伸二さんをはじめ、信頼する仲間から薦められたことは大変光栄なことではあったが、それと同時に、何をどのように提案すればよいのか、その時の私には全く想像すらできなかった。「子どもたちのことを伝えたい」という漠然とした思いはあったものの、「レジリエンス」や「ナラティヴ・アプローチ」、「当事者研究」の実践をどのようにまとめていけばよいのか分からず、途方に暮れる日々であった。

「私が語る意味とは何だろう。」

大会までの数か月間、常に頭の中にあった疑問だ。ことばの教室の担当者として講師の期間を含めても6年目。経験をたくさん積んだわけでもないし、ましてや専門的に研究をしてきたわけでもない。しかし、子どもとの関わりの中でどもる自分、教師としての自分と向き合うようになり、いつしか子どもとともに私自身の「自分を語ることば」が育ってきたのだと、準備を進めていくうちに改めて感じるようになった。そして、「私が今語るべきことは自分を語れるようになった私自身のことで、それは私にしか語れないものだ」と、ようやく私が語ることの意味を見出すことができた。

自分を良く見せようと格好つけた文になると、その度に伊藤さんや、吃音を生きる子どもに同行する教師・言語聴覚士の会の仲間からは「ダメ出し」をされ、何度も書き直した。一番印象に残っているのは、「勇気」と使った言葉に対してのダメ出しだ。何をもっての勇気なのか、そんな曖昧な言葉は使ってはいけない、というものだ。今まで深く意味を考えないまま言葉を使っていたことに気づかされた。

自分の思いを言葉にすることの難しさを感じた。考えすぎて伝えたいことが自分でも分からなくなり、立ち止まることもあった。発表では「ことばが持つ力」を謳っているのに、何とも皮肉な話だ。だが、そんな時は伊藤さんや仲間とのやりとりを通して、「ことばの持つ力」に後押しされたのもまた事実だ。発表の準備を進める中で、ここまで深く自分自身や言葉と向き合う時間を過ごすことができたのは、語り合える仲間の存在と、私自身にもそのレジリエンスがあったからだと感じている。

私とどもり

実は、私はどもる。しかし、他人からはあまり気づかれない。どもりを隠しているつもりはなく、無意識に言葉を言い換えたり、ほんの一瞬の間を取ったりしているのだと思う。学生時代にコンビニのアルバイトで「ありがとうございます」や「お疲れ様です」、「お先に失礼します」が言えなくなったのが始まりである。4年間ずっと同じアルバイトを続けたのは、それほど深く悩まずにやり過ごしていたからだろう。

音楽が大好きで、音楽で生きていこうと25歳まで頑張ったが、上手くいかなかった。25歳で音楽の夢を諦め、そこから通信制の大学に通い、教職を目指した。元々音楽をしながら塾講師のアルバイトをしていて、教えることの楽しさを感じていた。そして28歳の頃に千葉市の教員採用試験に合格し、ことばの教室の担当者になった。そこで初めて、「吃音」や「どもり」の言葉を聞き、私自身がどもるということを知った。

ことばの教室でどもる子どもと出会った私は、子どもたちとどもりについて語り合うことが大切だと、先輩の先生の実践を見たり、『親・教師・言語聴覚士が使える、吃音ワークブック』(解放出版社)などを読んだりして、頭では理解していた。しかし、自分の吃音とどう向き合えばよいか分からなかった私は、実際にどもる子どもを目の前にしても「自分を語ることば」がなく、どもりとは関係のない話を延々と続けるばかりであった。

そんな時、同じ千葉市のことばの教室の渡邉美穂さんに誘われて、日本吃音臨床研究会主催の吃音親子サマーキャンプに参加することになった。2泊3日のキャンプは、吃音についての話し合いと、自分の体験を書く作文教室、声やことばに向き合うための劇の練習と上演が主な内容だった。ゲームやケータイは使用禁止で、いわゆる遊びの要素はほとんどないにもかかわらず、子どもたちは「楽しかった、またキャンプに参加したい」と言う。それはどもる仲間と出会い、吃音と向き合い、語り合うことを子どもたちが求めているからだろう。自分を語り、他者の語りに耳を傾け、自己をふり返ることで、子どもたちは自ずと変わっていく。

どもりながらもいきいきと生きる子どもや、スタッフとして誠実に子どもとかかわっている成人のどもる人と出会い、「どもりは治さなくて、平気なんだ」「どもっても大丈夫なんだ」と自分自身のどもりについて考えるようになった。私は、ようやく子どもたちとどもりについて話し始めた。話し合いを進めていく中で子どもたちは「どもりカルタ」を作るようになり、どもりについて考えたり、クラスの子にどもりを伝えたいと言ったりするようになった。そして、子どもと私の距離も徐々に近くなっていくのを感じていた。